作者简介:任 正(1993-),男,华中师范大学国家文化产业研究中心硕士研究生,研究方向为历史文化与文化产业、中国古代文学。 E-mail:1179203465@qq.com

(National Research Center of Cultural Industries, Central China Normal University, Wuhan 430079, Hubei)

the Ba Bridge; Tang poetry; cultural implication; landscape; image

DOI: 10.15986/j.1008-7192.2020.03.012

备注

作者简介:任 正(1993-),男,华中师范大学国家文化产业研究中心硕士研究生,研究方向为历史文化与文化产业、中国古代文学。 E-mail:1179203465@qq.com

灞桥位于西安东部的灞水之上,连接着灞水东西两岸,是古代关中平原通往我国东部地区的重要交通设施,在古代交通网线中的重要性不言而喻。正因其独特的交通地位,使得灞桥逐渐超越了其作为单一的交通设施的实用功能,不仅具备了作为地理景观的审美功能,还变成了唐人诗作中的重要意象,拥有了文学功能,成为了经典的送别符号、诗思符号。唐诗中的这些“灞桥”意象塑造了一种物理空间、政治空间、文化空间交融的立体空间; 体现了一种现实与虚幻共存的文学之美; 包含了狂欢与悲怆两大情感,承载着诗人们珍视亲情、友情,探索自我心灵世界的浓浓情愫。

The Ba Bridge, located on the Ba River in the east of Xi'an, links the east and west banks of the river. It is an important transportation facility in the ancient Guanzhong Plain to the eastern part of China, and its importance in the ancient transportation network is self-evident. Because of its unique traffic status, the Ba Bridge gradually surpasses its single unlitity as a practical transportation facility, hence the aesthetic function as a geographical landscape and the literary function of classic farewell symbols and poetic symbols, an important image in Tang poetry. These images of the Ba Bridge in Tang poems shape a three-dimensional space of physical, political, and cultural blending. Besides they embody a literary beauty of the coexistence of reality and illusion, involve the two major emotions of revelry and sadness, carry the deep feelings of the poets to value their affection and friendship in the exploration of their own spiritual world.

引言

学界关于唐代古桥的研究成果丰硕,这些研究多集中于建筑学、历史学、艺术学等领域,探讨了唐代古桥特别是一些名桥的结构、材质、兴废、审美等问题,宏观研究与个案研究并重,但从文学角度切入的研究尚少。唐诗中拥有丰富的桥意象,云清芝的《论唐诗中的桥意象》一文论述最为详尽,她认为“作为一种象征物,唐诗中的桥意象将自然景色与文化观念、哲学思想及审美心态融为一体,体现了唐人的精神风貌、心理定势、价值取向和审美追求,更积淀了独特的民族心理与深厚的传统意蕴,体现着人情的美”[1]1。灞桥是唐代最著名的古桥之一,作为唐代重要的交通设施,灞桥周边景色宜人,驿站便捷,是唐人迎来送往的重要场所,灞桥边成为了唐人记录美景、抒发感情的诗歌创作佳处,唐诗中的灞桥意象由此产生。同时,与灞桥有关的灞陵桥、灞水桥、灞桥岸、灞桥堤、灞陵树、灞柳等“灞桥”相关意象构成了一个“灞桥”意象群,与灞桥一起记录着唐人的生活轨迹。有关唐诗中灞桥的研究较少,相关研究更多从灞桥的交通、历史等角度出发,探讨灞桥与文学的关系,也有关于唐诗中灞桥与津桥的对比研究,但尚无从灞桥意象的演变历程着眼,挖掘其背后深厚文化底蕴的研究文章。本文通过爬梳历代史料与《全唐诗》,勾勒出了灞桥从先秦初建到唐代辉煌的历史脉络,从实用桥梁到景观桥梁再到意象桥梁的发展历程,认为唐诗中的这些“灞桥”意象塑造了一种物理空间、政治空间、文化空间交融的立体空间; 体现了一种现实与虚幻共存的文学之美; 包含了狂欢与悲怆两大情感,承载着诗人们珍视亲情、友情,探索自我心灵世界的浓浓情愫。

1 灞桥意象的形成:桥梁-景观-意象

灞桥位于陕西省西安市东部,沟通了灞水东西两岸,历史上亦称为霸桥、长存桥、销魂桥等。隋唐时期,有南北灞桥之分,其时尤以南灞桥为重。在唐代诗歌作品中有大量的灞桥意象,其形成经历了从实用桥梁到景观桥梁再到意象桥梁的演变过程,层层递进,内涵不断丰富,最终成为了唐人笔下的重要意象。

1.1 作为桥梁的灞桥——交通功能(1)隋唐以前的灞桥:仅有北灞桥。桥梁作为一种交通设施,沟通河流两岸是其最基础的功能。灞桥位于西安东部的灞水之上,连接着灞水东西两岸,是古代关中地区通往我国东部地区的重要交通设施,在古代交通网线中的重要性不言而喻。灞桥作为沟通灞水两岸的桥梁,其得名与灞水密切相关。郦道元《水经注》载:“霸者,水上地名也,古曰滋水矣。秦穆公霸世,更名滋水为霸水,以显霸功。”[2]337“霸水又北迳枳道,在长安县东十三里……水上有桥,谓之霸桥。 ”[2]338灞水原为滋水,后改霸水,是秦穆公称霸关中,虎视东方诸国的历史见证,因位于霸水之上,故称霸桥,霸桥一名曾长期存在,后逐渐演化为灞桥。

灞桥的建造材质经历了从木质到石质、从临时到固定的转化。秦汉时期的霸桥应是木桥,到西汉末年,王莽改制后,因一次大火原本的木质灞桥成为了废墟,王莽下令重建新桥并改称“长存桥”。据《汉书》卷六十九《王莽传》载:王莽地皇三年(公元22年)二月,“霸桥灾,数千人以水沃救,不灭”,“火烧霸桥,从东方西行,至甲午夕,桥尽火灭”。王莽下诏书追问此事,“大司空行视考问,或云‘寒民舍居桥下,疑以火自燎,为此灾也'”,“其更名霸馆为长存馆,霸桥为长存桥”[3]4174。而唐代徐坚《初学记》卷七载:“汉又作霸桥,以石为梁。”[4]156结合王莽将灞桥改名“长存桥”的历史推测,王莽新修之桥很可能为石桥,因为石桥更为坚固,有利于长存。东汉以后随着首都的东迁,长安的政治地位一落千丈,位于长安东侧的灞桥也随着王朝的兴衰,兴废不定。

(2)隋唐时期的灞桥:南北灞桥同存,以南为主。直到隋代重新建都长安,因灞水河道变迁且原有汉灞桥残破,朝廷在灞水之上原汉灞桥之南又新建了一座石质灞桥,称为南桥。“灞水在县(万年县)东二十里。灞桥,隋开皇三年(583年)造,唐隆二年(710年),仍旧所创制为二南北两桥。”[5]446民国《咸宁长安两县续志》卷四《地理考》中对南北两座灞桥作了比较细致的记述:“霸桥在县治东二十里灞桥街,即隋之南桥,汉灞陵在北,隋谓之北桥,宋时全圮。”[6]77由此可见,隋代应有两座灞桥,汉灞桥即北桥,隋灞桥因位于汉灞桥之南,故为南桥。由于灞桥重要的交通地位,开皇十六年(596年)朝廷于灞桥之东设滋水驿,亦称灞桥驿,唐代也一直沿用。

唐代灞桥是建立在隋灞桥基础上的,故也有南北灞桥之别,但南桥距离唐代长安城东门更近且位于东陵道驿站之边,所以当时的灞桥应是隋唐时期修建的南灞桥的专称。《元和郡县志》卷一载:唐少帝“唐隆二年(710年),仍旧所创制为二南北两桥”[5]446。即唐代仍存在着两座灞桥,汉灞桥为北桥,隋唐灞桥为南桥。元代方回《续古今考》卷五的记载更为详细:“盖汉唐自长安东出,或之函谷关或之武关必于霸桥分别,唐有南北霸桥,北桥东趋则函谷路,南桥而东南趋则蓝田武关路。”[7]125

唐代国力强盛,长安对隋灞桥进行了大规模整修,唐灞桥是石筑的多拱桥梁,是唐代国家级重要工程,是全国十一座大型桥梁之一,位列四座大型石桥之中。《唐六典》载:“凡天下造舟之梁四,河三,洛一,河则蒲津、大阳、盟津,一名河阳; 洛则孝义也。石柱之梁四,洛三,灞一,洛则天津、永济、中桥; 灞则灞桥也。木柱之梁三,皆渭川也,便桥、中渭桥、东渭桥。此举京都之冲要也,巨梁十有一,皆国工修之。”[8]247焕然一新的灞桥成为东西往来长安的重要通道。唐代长安与关东联系依赖三条要道,分别是由蒲津关西南向经东渭桥至长安的蒲津道(通往长安东北方向); 沿渭河南岸东行出函谷关的函谷道(通往长安正东方向); 缘灞河、丹江溯流而上经武关南下的武关道(通往长安东南方向)。这三条唐代要道在长安附近归于一道,而灞桥正是三条道路的交汇之处。杜頠在其《灞桥赋》载:“飞梁默以霞起,彩柱煜其星舒,九陌咸凑,三条所如”[9]228,指出了灞桥汇诸道,合九陌的交通枢纽地位。而王昌龄《灞桥赋》中言:“惟梁于灞,惟灞于源,当秦地之冲口,束东衢之走辕。”[9]229宋代程大昌在《雍录》中曾评价灞桥:“此地最为长安冲要,凡自西东两方而入峣、潼关者,路必由之。”[10]60王、程二人都道出了灞桥在沟通长安与山东诸州方面的重要作用。正因灞桥地处京师要冲,交通地位颇高,故唐王朝对其十分重视,还委派专人管理灞桥。《新唐书·百官志》中载:“诸津令各一人,正九品上; 丞二人,从九品下,掌天下津济舟梁。 灞桥、永济桥,以勋官散官一人莅之。”[11]551(图1)

图1 历代灞桥桥址变迁示意图[12]

1.2 作为景观的灞桥——审美功能灞桥重要的交通地位,使得这里成为东西往来长安的重要节点,文人骚客、武将兵卒、士子迁客、商旅使者等多从此经过,入京者从这里西进,出京者由此处东行,迎来送往的人流量很大,加之灞桥与周边景致相得益彰,形成了独特的灞桥景观群,优美的风景使得灞桥成为很多过往游人的驻足之地。

灞桥桥体似长虹般横跨灞水两岸,线条感、动感十足,颇有“长桥卧波,未云何龙”之风范; 桥梁两侧华表巍巍,气势磅礴,使灞桥远远便可进入人们的视线; 灞桥之下的灞水源自莽莽秦岭,自南向北注入渭河,水量充沛,水质较好,鱼虾水鸟嬉戏其中,水景观优美; 两岸之杨柳郁郁葱葱,春日柳絮纷纷,夏日垂柳依依,秋季落叶飘飘,四时之景不同,其悲喜亦无穷; 天空之云霞,绚丽多彩,与地下的诸多景观相协调,美不胜收。行人走在灞桥上,亦是走在画卷中。这些景观组合构成的灞桥景观群成为了诸多唐人驻足的玩赏胜地,此时的灞桥不仅仅是连接灞水东西两岸的交通设施,更是唐人心中的地理景观,唐人的审美观念在这里流露了出来。

唐代杜頠与王昌龄均以“水云辉映车骑繁杂为韵”作《灞桥赋》。杜赋云:“连山叠翠而西转,群树分形而北疏; 电透孤棹,雷奔众车。白日南登,望长安之如绮,黄烟东睇,见咸阳之为墟。”灞桥附近青山叠翠,树林阴翳,桥下流水潺潺,与灞桥相得益彰,共同营造出一副美丽画卷,远望古城长安、咸阳,历史的沧桑画面展现在了游人的面前。

深厚的历史文化底蕴与秀美的自然风光相映成趣,所以每逢佳节,这里便成为了长安人宴游的佳处。“日既上已,禊于洪源; 晩具游宴,咸出国门。七叶衣冠,憧憧而遥度; 五侯车马,奕奕而腾轩。钟鼓既列,丝竹亦繁,秦声呕哇,楚舞丛杂,帷帟纷其雾委,罗纨霭以雷沓,掉轻舸之悠悠,顺清流之纳纳; 时凭倚以观眺,喜烟花之环合。”“紫沙兮皓晃,绿树兮氛氲,莫不际此地而举征袂,遥相望兮怆离群。”[9]228

王赋载:“客有居於东陵者,接行埃之余氛,薄暮垂钓,平明去耘。傍连古木,远带清濆; 昏晓一望,还如阵云。”“叹往事之诚非,得兹桥之信美。皇风不竞,佳气常依。既东幸而清道,每西临以驻旂,连袂挟毂,烟阗雨飞,未见暉字官韵。嗟乎此桥,且悦明盛,徒结网於川隅,视云霞之辉映。” [9]229居住在灞桥附近的居民于黄昏之时垂钓灞水之上,平时则在附近种田,周边古木成林,清流汩汩,傍晚云霞绚丽,灞桥身处其间,见证着岁月更替,依旧挺立。

作为景观的灞桥在唐诗中多有体现,而与之如影随形的是灞桥边的杨柳。裴说在其诗《柳》中言“高拂危楼低拂尘,灞桥攀折一何频”[13]3708,谈及灞桥边既有参天大树,也有拂尘低柳; 谭用之的《寄岐山林逢吉明府》中载:“莫役生灵种杨柳,一枝枝折灞桥边”[13]3889,由此可见唐代灞桥边杨柳之多。灞桥边的杨柳絮也是灞桥边的盛景,郑谷的《作尉鄠郊送进士潘为下第南归》中,为落第友人饯行,高歌“灞陵桥上杨花里,酒满芳樽泪满襟”[13]3479,入情于景,甚是感人。

“灞桥飞雪”是古代长安八景之一。黄滔在《入关言怀》中写道:“落日灞桥飞雪里,已闻南院有看期”[13]1882,盛言冬日黄昏之时灞桥边飞雪满天,一幅纷纷扬扬的雪景图引入眼帘。此外也有言及灞桥华表及周边景观的诗句。李商隐在《灞岸》中谈及灞桥边的华表,“灞水桥边倚华表,平时二月有东巡”[14]108,灞桥两侧矗立着高高的华表,颇具美学价值。郑谷《小桃》:“和烟和雨遮敷水,映竹映村连灞桥。撩乱春风耐寒令,到头赢得杏花娇。” [13]3483诗中运用白描手法罗列出烟、雨、灞水、竹子、杏花、村落等诸多景观,这些景观与灞桥融为一体,形成了独特的灞桥景观群,成为往来游客的观赏胜地。

当然,“景观是文化的载体,是历史的见证,人们不仅有在景观中创造意义、表达意义的需求,也有追求景观意义,求得认同、归属、体验的愿望。”[15]4灞桥作为一种景观,在给游人美的感受的同时,也富含着复杂的政治、文化意蕴,寄托着唐人的情思。

1.3 作为意象的灞桥——文学功能《全唐诗》中直接提及灞桥或者灞陵桥、灞水桥的诗歌共计19首,而与灞桥相关的诗歌则多达百余首。唐诗中的灞桥更多地是作为意象出现的,这是西汉以来灞桥意象长期积淀的结果,更与唐代定都长安、灞桥地理位置优越、周边景色宜人息息相关。这时候的灞桥则将交通、审美、抒情三大功能集于一身,成为唐人笔下的重要意象,是送别的符号,也是诗思的符号,之后更是由诗入画,对唐以后的文学创作产生了深远的影响。

在直接谈及灞桥的诗歌中,“灞桥”出现了10次,“灞陵桥”出现了5次,“灞水桥”出现了4次,这些灞桥意象是作为送别的符号出现在唐诗中的。据《三辅黄图》载: “霸桥在长安东,跨水作桥。汉人送客至此桥,折柳赠别。”[16]342由此可见,早在汉代,灞桥已经拥有了送别的功能,这一功能在西汉时期较为突出,到东汉迁都洛阳乃至随后魏晋南北朝时期也在曲折中积淀,至隋唐时期,长安重新成为国都,灞桥因地处长安之东的大道上,附近设有驿站,是来往人员离开长安的第一站亦或到达长安的最后一站,成为了迎来送往的必经之地,送别的内涵得以重新强化。《关中胜迹图志》引《开元遗事》曰: “长安东霸陵有桥,来迎去送,至此黯然,故人呼为‘销魂桥'。”[17]276唐人生别离的痛苦每天都在灞桥边上演着,唐人至此黯然销魂,以致“销魂桥”成为了灞桥的别称。

刘禹锡与东归的朋友们话别灞桥,忍痛写下了《请告东归发灞桥却寄诸僚友》一诗:“征徒出灞涘,回首伤如何。故人云雨散,满目山川多。行车无停轨,流景同迅波。前欢渐成昔,感叹益劳歌。”[13]1822故人东去,在刘郎眼里,山川也化作悲情之景,往昔相处时的场景历历在目,却如同奔流的灞水一样逝去,只把感慨化作了八句五言,以寄哀情。岑参的《送郭乂杂言》[13]953道:“地上青草出,经冬今始归。博陵无近信,犹未换春衣。怜汝不忍别,送汝上酒楼。初行莫早发,且宿灞桥头。”春日来临,和自己相处了一个冬天的友人郭乂即将动身东归,诗人恋恋不舍,置酒席送之,酒过三巡,又劝友人不必着急离开,希望好友在灞桥附近驿馆留宿一晚,只想延迟二人离别的时间。郑谷的《作尉鄠郊送进士潘为下第南归》[13]3479也是送别诗中的佳作。“归去宜春春水深,麦秋梅雨过湘阴。乡园几度经狂寇,桑柘谁家有旧林?结绶位卑甘晚达,登龙心在且高吟。灞陵桥上杨花里,酒满芳樽泪满襟。”好友潘为来京参加科举考试,落第已是不幸,今日又要南归与诗人生别离,心中惆怅难耐,在灞陵桥边举杯对饮,就此别过,将真挚友情与无限愁思化作相思之泪。此外,罗隐的《送溪州使君》言:“灞桥酒盏黔巫月,从此江心两所思”[13]3408; 谭用之的《寄岐山林逢吉明府》曰:“莫役生灵种杨柳,一枝枝折灞桥边”[13]3889; 罗邺的《莺》中:“何事离人不堪听?灞桥斜日袅垂杨”[13]3372以及卢尚卿中《东归诗》“今日灞陵桥上过,路人应笑腊前回”[13]3432等诗句也见证了灞桥边送别的场景,灞桥作为送别符号的象征作用日益加强。

灞桥还是诗思的符号,这与文学典故“灞桥风雪”密切相关。据宋代《北梦琐言》卷七载:“唐相国郑綮虽有诗名,本无廊庙之望 …… 或曰:‘相国近有新诗否?'对曰:‘诗思在灞桥风雪中驴子上,此处何以得之。'盖言平生苦心也。”[18]126这便是“灞桥风雪”典故的来源。郑綮在晚唐时曾高居相位,在谈及文学创作时明确提出要远离庙堂、城市,前往风景宜人的灞桥附近采风,在灞桥风雪的盛景中骑着毛驴寻找作诗灵感。后代文人对此推崇备至,使得灞桥声名日隆,不仅在文学领域大放异彩,其形象逐渐由诗入画,进入了绘画领域。有学者认为“至晚在南宋,灞桥风雪题材进入绘画领域”,“灞桥风雪觅诗”和“灞桥骑驴觅诗”成为人物画中的重要题材,并产生了以灞桥风雪画为审美对象的题画诗。由诗入画,再由画而题诗,这是一个互动和创作的过程[19]。灞桥作为送别符号、诗思符号的长盛不衰,至今有人使用。

2 唐诗中灞桥的文化意蕴

从实用之桥梁到审美之景观,再到抒情之意象,灞桥意象逐渐人化,其内涵意蕴日益丰富,与人的互动也由最初的客观之实用转换为主观之共情,变成了帝都长安的象征性政治景观、文化景观,营造着融物理空间、政治空间、文化空间为一体的立体空间,成为了诗文中经典的送别符号及诗思符号; 展示着现实与虚幻并存之美; 见证着来来往往的亲情、友情、爱情,承载着唐人的悲欢离合。

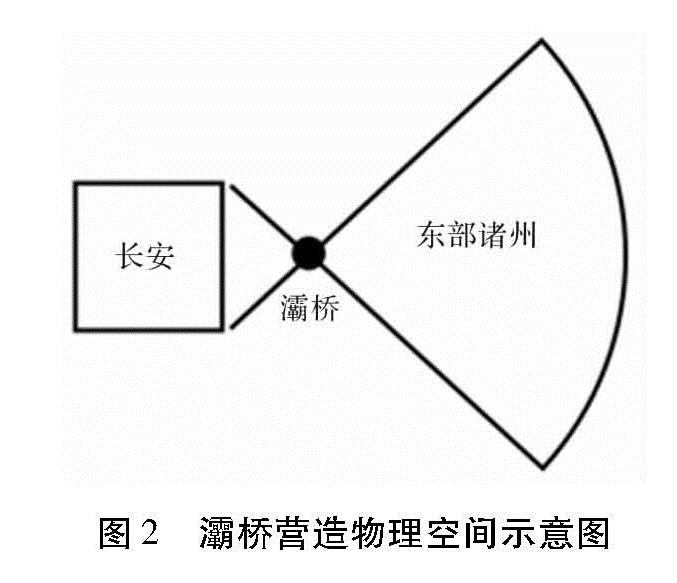

2.1 营造空间:场域与景观(1)物理空间:点线面的集合场域。灞桥营造的物理空间是包含点、线、面的集合场域,灞桥作为重要的交通设施在唐代交通网络中扮演着重要角色。若将灞桥放在唐代辽阔的疆域中来看,灞桥作为桥本身是一个重要的点,它沟通了因灞水横穿其间而中断的陆地,使得灞桥东西两岸得以连接在一起,这是小场域的点。灞桥作为点还体现在它是西来东往诸多路线(蒲津道、函谷道、武关道等)到达长安的重要节点,从这里开始,三条大道汇合到一处,经灞桥西行不远便可到达长安城的东门; 离开灞桥则开始与长安渐行渐远,这是把灞桥看作大场域的点(图2)。

唐代交通线四通八达,灞桥作为沟通长安与东部诸州的重要通道,长达400余米,这是把灞桥作为唐代交通线的一段来看,这段线东联蒲津道、函谷道、武关道等三条道,向东呈放射状向唐王朝的东部扩散; 西接通往长安的东陵大道,至长安城东门后又与城内诸多街道相通。灞桥背倚的长安城是唐王朝的首都,是唐代的政治、经济、文化、交通中心,也是当时的国际性大都市,着眼全国,长安城可以看做是一个与灞桥相关的方形小面,一个小的场域; 而灞桥面朝的东部诸州则构成一个巨大的扇面,构成一个大的场域,灞桥则是这把扇子扇头上的那个扇钉。小的场域与大的场域之间的双向互动是唐代政治、经济、文化研究中的重要内容。小场域(长安城)因其诸多方面的优势吸引着大场域(东部诸州)的人和物,两个场域间的人流、物流交换非常频繁,连接两大场域的灞桥在其中的作用比较明显,唐人笔下的灞桥意象随之产生。(2)政治空间:政治象征与政治认同。在古代,统治者非常重视建筑景观的政治功用,《史记》记载萧何曾对刘邦谈及“天下方未定,故可因遂就宫室。且夫天子以四海为家,非壮丽无以重威,且无令后世有以加也。” [20]213一语道破了华丽的宫殿不仅是皇帝的居室和议政之所,具有实用功能,更代表着皇权,属于一种政治景观,其所在地就是国家的心脏,象征着特定的政治空间。

靠近帝都长安的灞桥,规模宏大,桥墩上石雕龙头巧夺天工,桥边还有高大的华表矗立,是首都的政治象征。其政治象征有两大表征:一是唐王朝帝都的象征,二是个人政治浮沉的晴雨表。灞桥作为帝都的象征与其空间上靠近长安城密切相关。灞桥作为一种政治景观,也是一种政治象征物,它与附近的长安城融为一体,共同构成了唐代都城政治空间或者称之为“帝都圈”,灞桥位于长安城东,是这一政治空间的边界点之一,是政治中心的东大门,在唐人心目中的地位颇高。而灞桥边迎来送往的人群中人有不少与政治有关,灞桥是他们政治前途的晴雨表。由外放而入京就职,从地方进京科考,金榜题名,唐人便迎来了他们的政治晴天; 由京官贬谪、流放地方,科考失利,落第还乡,灞桥则见证着唐人的政治雨天。尤其是后者,在唐诗中多有记述。如刘禹锡的《请告东归发灞桥却寄诸僚友》道:“征徒出灞涘,回首伤如何”[13]1822; 郑谷的《作尉鄠郊送进士潘为下第南归》载:“灞陵桥上杨花里,酒满芳樽泪满襟”[13]3479; 卢尚卿的《东归诗》言:“今日灞陵桥上过,路人应笑腊前回” [13]3432。这些诗人亦或诗人的朋友或外放,或落第,心情惆怅,在灞桥边缱绻不前,作诗以记之。

政治象征与政治认同密切相关,正因为灞桥象征着政治的中心,所以即使到了安史之乱之后,唐王朝大权旁落,藩镇割据跋扈,但长安这一政治空间仍是天下士子、官员们心驰神往的地方,他们对长安的政治认同依旧很高。唐末的黄涛,虽为福建人,但他曾多次赴长安参加科考,而灞桥意象也因此留在了他的诗作中。如《入关言怀》:“背将踪迹向京师,出在先春入后时。落日灞桥飞雪里,已闻南院有看期。”[13]3644《壬癸岁书情》:“故园招隐客,应便笑无成。谒帝逢移国,投文值用兵···易生唯白发,难立是浮名。惆怅灞桥路,秋风谁入行?”[13]3642《秋辞江南》:“灞陵桥上路,难负一年期。”[13]3631《遇罗员外衮》:“灞陵桥外驻征辕,此一分飞十六年……可忘自初相识地,秋风明月客鄜延。”[13]3640出入长安,途径灞桥,黄涛悲喜交加,喜的是从千里之外来到了帝国的政治中心,希望自己封官拜爵,致君泽民; 悲的是屡试不第,白发徒生,与朋友也天各一方,惆怅难平。

(3)文化空间:文化景观与文化认同。灞桥不仅营造了一种物理空间和政治空间,成为帝都的象征、士人政治前途的晴雨表,更是一种文化景观,营造着文化空间。它凝聚着唐人的文化认同、文化归属感,是汉代以来灞桥意象的文化承载,延续着送别、诗思的文化基因,代表着唐人的尊严与荣誉。

集体的文化认同受政治认同影响颇大,政治影响力大的区域往往在文化方面也具有强大的向心力。灞桥所在的长安是唐朝的国都,是当时全国最大的文化中心,文化设施齐全、文化名人聚集,文化产品丰富,其文化腹地广阔,辐射全国。灞桥作为长安帝都文化圈的一部分,备受青睐,唐诗中对它的描写反映了唐人文化认同的一个侧面,这种文化认同的构建则是通过文化记忆的方式实现的。“文化记忆构建了一个空间,作为文化记忆范畴的纪念碑、墓碑、庙宇神像等在营造空间过程中将摹仿性记忆、对物的记忆、交往记忆等无缝对接到这个空间中。”[21]10-12灞桥在唐人心目中已经成为了帝都的文化符号之一,谈及灞桥必然与长安挂钩,与政治相连,所以灞桥意象演变为送别符号,成为士人远离文化中心区的代名词。在诗歌繁盛的唐代写出一首好诗是诸多文人的重要追求,而写出好诗需要好的环境激发灵感,长安近郊的灞桥风景秀美,又有文化底蕴,所以诗思符号应用而生。灞桥这种文化景观是唐人脑海中的文化记忆,通过送别符号与诗思符号的双轮驱动,共同营造了具有强大吸引力的文化空间,在这个文化空间里记录着唐人的悲欢离合。

2.2 体现审美:现实与虚幻灞桥既具有现实之美,也拥有虚幻之美。现实之美表现在灞桥的形态、桥体的纹饰及与周边构成的灞桥景观群等方面。虚幻之美则体现在灞桥的朦胧意境中。

(1)现实之美。“长桥卧波,未云何龙?”,灞桥的美首先体现在桥体本身的形态及纹饰上。2004年在藏于灞水底部的隋唐灞桥因洪水冲刷而裸露出来,“遗址共有 11 座桥墩,位于灞河河道正中。从发掘现状看,估计灞桥总长约为400米,均为块石砌筑而成,块石之间以铆钉连结; 桥墩平面造型呈船状,为南北方向分布,桥墩前后两端均有迎水尖与过水尖。每座桥墩的造型和大小基本一致,各宽约2.5米,长9.25~9.57米,残高2.68米,桥墩间的桥洞宽约5.3米。桥墩上面安装有石雕龙头装饰,墩下均用石条铺成长方形底座。”[22]62据此我们可以推测,唐代灞桥横跨灞水两岸,长达400余米,规模宏大,雄伟壮观,桥体为多孔拱桥,整体来看颇似一道彩虹横空出世。桥墩造型独特,形似船状,前后两端均设计有迎水尖与过水尖,灞桥水流过桥墩,线条感十足,桥墩上还有石雕龙头装饰,不仅是皇权的象征,也颇具审美价值。此外灞桥两侧还有华表矗立,更增添了灞桥的雄壮之美。

灞桥与周边景观相得益彰,共同构成了灞桥景观群,这种景观之美散见于诸多唐诗中。灞桥杨柳、灞陵岸、灞陵堤、灞陵树、灞陵亭等意象层出不穷。李山甫的《下第出春明门》言:“曾和秋雨驱愁入,却向春风领恨回。深谢灞陵堤畔柳,与人头上拂尘埃”[13]3314,春日不再,秋雨连绵,灞桥两岸柳树成行,柳枝摇曳,愁上心头。而在高蟾《灞陵亭》道:“一条归梦朱弦直,一片离心白羽轻。明日灞陵新霁后,马头烟树绿相迎”[13]3436,诗人记述了灞桥边的彩虹、烟波及碧树,这些寄托着诗人的美好愿望。王昌龄的《独游》一诗:“林卧情每闲,独游景常晏。时从灞陵下,垂钓往南涧。手携双鲤鱼,目送千里雁。……永怀青岑客,回首白云间。神超物无违,岂系名与宦!”[13]661林密,河清,云白,鲤鱼潜底,大雁翔空,灞桥附近成为了隐居佳处,诗人独游此处,闲钓河畔,一幅惬意的闲适图景映入眼帘。

(2)虚幻之美。灞桥的朦胧美是灞陵烟、灞桥杨柳、灞陵残雨等意象营造出来的。张泌《长安道中早行》道:“鸡唱未沉函谷月,雁声新度灞陵烟。”[13]3792白居易的《劝酒十四首》:“敛襟收涕泪,簇马听笙歌。烟树灞陵岸,风尘长乐坡。”[13]2317骆宾王的《晚泊江镇》:“荷香销晚夏,菊气入新秋。夜乌喧粉堞,宿雁下芦洲。海雾笼边徼,江风绕戍楼。转蓬惊别渚,徙橘怆离忧。魂飞灞陵岸,泪尽洞庭流。”[13]396荷香、菊气在味觉上吸引着人,乌鸦、大雁、江风、转蓬、徙橘在听觉上别开生面,海雾在视觉上渲染了一种朦胧意境,虚幻之美若隐若现,给人一种凄美之感。郑谷的《小桃》载:“和烟和雨遮敷水,映竹映村连灞桥。撩乱春风耐寒令,到头赢得杏花娇。”[13]3483烟雨朦胧,与灞水相接,竹村相映,灞桥隐约可见,春风的吹拂扫去寒冷,桃花含羞绽放,在朦胧中透着一份娇艳。此外贯休的《灞陵战叟》:“今日灞陵陵畔见,春风花雾共茫茫” [13]4214; 韦庄的《出关》:“马嘶烟岸柳阴斜,东去关山路转赊”[13]3608; 薛逢的《送卢缄归扬州》:“曾向雷塘寄掩扉,荀家灯火有馀辉。……隋苑荒台风袅袅,灞陵残雨梦依依。今年春色还相误,为我江边谢钓矶”[13]2858等诗句也体现着灞桥边的朦胧意境,展现着灞桥带来的朦胧之美。

2.3 承载情感:狂欢与悲怆灞桥营造着空间,体现着审美,更承载着情感。重要的交通位置,周边优美的风景以及便利的驿站使得灞桥成为唐人迎来送往的重要一站,见证着他们的狂欢与悲怆,既是送别伤心桥,又是游览欢愉地,唐人笔下灞桥及其相关意象众多,已经成为一种独特的文化符号,承载着唐人的悲欢离合。

(1)灞桥边的狂欢。灞桥位于长安东郊,是首都的边界,更是进入长安这一唐王朝核心区的东大门,能靠近这里甚至进入这里,是无数唐人的毕生追求。去过都城或者能留在都城,不仅仅是与他人交谈时的极好谈资,更象征着一种荣誉和尊严。所以往往唐人来京时伴随着的是无限的狂欢,不仅有外在宴饮、迎接、赏景的欣喜,也有荣誉感、尊严感满满的内心世界的狂欢。

相见之欢有见亲友时的久别重逢之欣喜,宴饮时的管弦之乐,见美景时的赏心悦目,还有见到帝都近在咫尺的春风得意。杜頠在其《灞桥赋》中盛书灞桥边宴会的场景:“钟鼓既列,丝竹亦繁,秦声呕哇,楚舞丛杂。”将灞桥边的管弦之乐描写的淋漓尽致。王维醉心于灞桥周边的风景,在此垂钓闲居,怡然自乐。李颀与好友分别在灞水之滨,但陶醉于周边盛开的桃花。韦元旦与诸友在附近相会,登高望远,兴致忽来,谈到“灞水欢娱地,秦京游侠窟。欣承解愠词,圣酒黄花发。”在大唐长安附近尽显才子风流。

(2)灞桥边的悲怆。相见欢也敌不过生别离,较之来京时的无尽狂欢,去国时则满是悲怆,有愤懑,有不舍,有无奈,诸多消极情绪汇聚成了去京时的黯然神伤。与亲友在销魂桥边依依惜别,目周遭景观,情到深处也悲从中来。原先的宴游之乐,也变成了借酒浇愁愁更愁。唐代“许多人往往选择在灞桥迎送往来,留下了大量表达离情别意的灞桥送别诗。这些诗歌承载着人们的离愁别恨,蕴含了丰富的文化内涵。”[23]灞桥边设有驿站,成为往来行人换乘、住宿的重要一站。许多唐人在此饯别亲友,共话离愁,留下诸多题壁诗。“灞桥驿、阴盘驿也间或举行宴饯”“题诗最多的是长乐驿、灞桥驿……”[24]56唐代灞桥送别诗由此而生,逐渐成为了经典的送别符号。这些送别诗有落第离京的惆怅,有外放贬谪的伤感,还有出京远行的不舍,总之感情色彩是灰暗的,但在哀情之中也不乏饱含希望之作。

落第离京类灞桥送别诗,有李山甫的《下第出春明门》:“深谢灞陵堤畔柳,与人头上拂尘埃。”[13]3314岑参的《送孟孺卿落第归济阳》:“献赋头欲白,还家衣已穿。羞过灞陵树,归种汶阳田。客舍少乡信,床头无酒钱。”[13]957许浑的《下第别友人杨至之》:“花落水潺潺,十年离旧山。夜愁添白发,春泪减朱颜。……逢君话心曲,一醉灞陵间。” [13]2736此外,刘长卿的《落第赠杨侍御兼拜员外仍充安大夫判官赴范阳》:“恋土函关外,瞻尘灞水东。他时书一札,犹冀问途穷。”[13]710钱起的《送钟评事应宏词下第东归》:“芳岁归人嗟转蓬,含情回首灞陵东……世事悠扬春梦里,年光寂寞旅愁中。劝君稍尽离筵酒,千里佳期难再同。”[13]1218这些诗歌记录着士子们落第的无奈与惆怅。

关于外放贬谪类灞桥送别诗,刘禹锡留下《请告东归发灞桥却寄诸僚友》一诗,言到:“征徒出灞涘,回首伤如何。故人云雨散,满目山川多”[13]1822,极言灞桥分别之感伤。韦应物则在《送冯著受李广州署为录事》中谈到送别的场景,杨柳郁郁,征马萧萧,故人即将远赴岭南荒凉之地,“郁郁杨柳枝,萧萧征马悲。送君灞陵岸,纠郡南海湄”[13]895,气氛凄凉。韦元旦的《饯唐州高使君赴任》道:“传拥淮源路,尊空灞水流。落花纷送远,春色引离忧。”[13]356好友即将赴任外地,诗人回忆曾经的美好时光,惜别之情溢于言表。

出京远行类灞桥送别诗最出名的当属李白的《灞陵行送别》,诗中写到:“送君灞陵亭,灞水流浩浩。上有无花之古树,下有伤心之春草。我向秦人问路歧,云是王粲南登之古道。古道连绵走西京,紫阙落日浮云生。正当今夕断肠处,黄鹂愁绝不忍听。”[13]833诗仙送友至灞陵亭上,灞桥下灞水浩浩南流,古树花落,春草伤心,通向远方的路弯弯曲曲,连绵不断,好似离人的愁思绵延不绝,落日的余晖与凄婉的黄鹂啼叫让人心碎。此外武元衡的《送唐次》[13]1604、刘长卿的《送姨子弟往南郊》[13]725、王昌龄的《别李浦之京》[13]669、骆宾王的《别李峤得胜字》[13]391、薛逢《送卢缄归扬州》[13]2858等都是此类灞桥送别诗的代表作,诗人与好友的真挚情谊可见一斑。

分别是痛苦的,但是在此哀情中深藏着诗人们对朋友未来的美好希冀。曹唐的《送康祭酒赴轮台》:“灞水桥边酒一杯,送君千里赴轮台……分明会得将军意,不斩楼兰不拟回。” [13]3299友人远赴轮台,虽伤心欲绝,然由衷地希望好友能够建功立业,凯旋回朝。刘驾的《送友下第游雁门》:“相别灞水湄,夹水柳依依。我愿醉如死,不见君去时……若不化女子,功名岂无期!”[13]3047即使落第处江湖之远,但是心忧天下亦有建功的机会。

3 结 语

灞桥在我国古代历史上随着王朝兴替几经兴废,在唐代迎来黄金时代。虽然唐代灞桥也已经淹没在了灞水的泥沙之中,但唐诗中的灞桥意象却得以保留下来,使得我们能够透过诗歌一窥灞桥边曾经的历史烟云与儿女情长。灞桥不仅沟通了灞水两岸,更联系着长安与东部诸州,是古代关中平原通往我国东部地区的重要交通设施。灞桥从桥梁到景观再到意象,文化意蕴不断丰富,兼具交通功能、审美功能、文学功能。唐诗中的这些“灞桥”意象塑造了一种物理空间、政治空间、文化空间交融的立体空间; 体现了一种现实与虚幻共存的文学之美; 包含了狂欢与悲怆两大情感,承载着唐人浓浓的亲情、友情,也向我们展示了他们对自我心灵世界的探寻。在日益重视文化自信的今天,深刻理解古代传统文化中的精髓部分显得非常重要,灞桥文化作为优秀传统文化中的一部分,深入挖掘其文化内涵也很有必要,在此基础上再去实现灞桥传统文化的创造性转化和创新性发展就能够事半功倍,卓有成效了。

- [1] 云清芝.论唐诗中的桥意象[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2009.

- [2]陈桥驿.水经注校释[M].杭州:杭州大学出版社,1999.

- [3]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

- [4]徐坚.初学记[M].北京:中华书局,1962.

- [5]李吉甫.元和郡县志·卷一[M].清武英殿聚珍版丛书本.

- [6]王文楚.史地丛稿[M].上海:上海人民出版社,2014.

- [7]方回.续古今考[M].影印文渊阁四库全书本.

- [8]李林甫.唐六典·卷七[M].明刻本.

- [9]李昉.文苑英华:卷四十六(邑居二)[M].明刻本.

- [10]程大昌.雍录[M].北京:中华书局,1982.

- [11]欧阳修,宋祁.新唐书:卷四十八志第三十八[M].清乾隆武英殿刻本.

- [12]张慧茹.历代灞桥位置变迁及原因探析[J].三门峡职业技术学院学报(综合版),2006(3):26-33.

- [13]彭定求,等.全唐诗[M].郑州:中州古籍出版社,2006.

- [14]李商隐.李商隐诗集:卷一下[M].上海:上海古籍出版社,2015.

- [15]刘晓光.景观认知的机制与题材[M].北京:中国林业出版社,2012.

- [16]何清谷.三辅黄图校注[M].西安:三秦出版社,1995.

- [17]毕沅.关中胜迹图志[M].西安:三秦出版社,2004.

- [18]孙光宪.北梦琐言[M].西安:三秦出版社,2003.

- [19]石志鸟.灞桥风雪: 生活渊源和文化意义[J].求索,2017(5):150-155.

- [20]司马迁.史记:卷八[M].长沙:岳麓出版社,2012.

- [21]扬·阿斯曼.文化记忆——早期高级文化中的文字、回忆和政治身份[M].金寿福,黄晓晨,译.北京:北京大学出版社,2015.

- [22]王彤.隋唐时期桥梁研究[D]. 开封:河南大学,2017.

- [23]阳达,夏菁.唐诗中的“灞桥”文化——基于交通的视野[J].平顶山学院学报,2019(1):33-37.

- [24]李德辉.唐代交通与文学[M].长沙: 湖南人民出版社,2003.

![图1 历代灞桥桥址变迁示意图[12]](2020年03期/pic24.jpg)