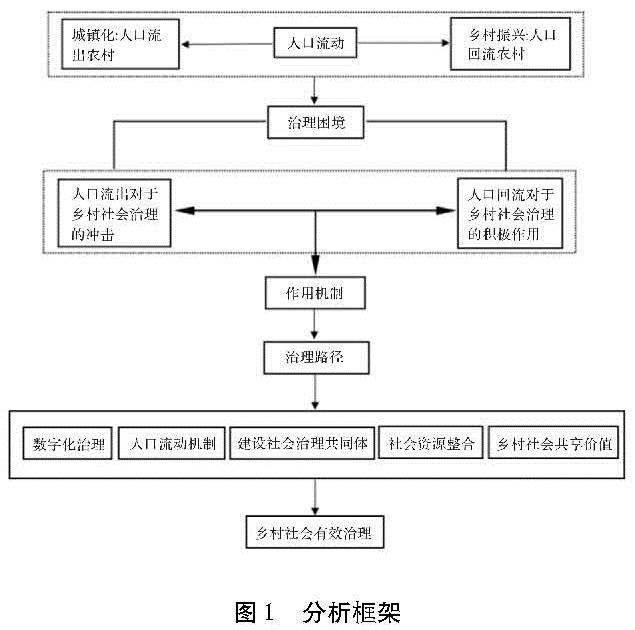

长久以来,农村人口流动推动了地区社会经济发展,对城市和乡村都产生了积极的作用。对于农村和农民来说,人口流动在一定程度上变革了农村社会经济结构,提高农村人口的经济收入水平; 但是,人口流动在给农村带来积极效益的同时,也使得乡村社会陷入治理困境。原有的乡村社会治理模式已经适应不了农村人口的大规模流动趋势,乡村社会治理的复杂性增强。

3.1 农村人口外流对乡村社会治理的负面效应

农村外流人口对于农村经济社会发展的影响已毋庸赘述,流出劳动力直接对农村经济产生重要影响,造成农村经济发展缓慢,发展动力缺失。我们从村民自治主体、基层组织结构、农村集体经济发展等方面出发,分析人口外流对乡村社会治理的负面影响。

(1)农村人口空心化日趋严重,村民自治主体缺位。乡村振兴战略强调深化村民自治实践,加强农村群众性自治组织建设。随着人口更替的持续推进,1980年及以后出生的新生代流动人口逐步替代老一代流动人口。2000-2015年,1980年及以后出生的新生代流动人口占全部劳动年龄流动人口的比例不断上升,从17.25%上升为62.3%[13]9。随着社会经济的发展,大量农村中青年劳动力外出务工经商,留守在村的多是老人、妇女和小孩。事实上,农村年轻妇女和孩子外出的比例越来越高,农村流动人口主体呈现多元化特征,家庭式迁移流动越来越成为农村外出人口流动的重要特征,流动人口家庭化趋势明显。2019年末,乡村常住人口55 162万人,比2018年减少1 239万人,2020年农村外出农民工有16 959万人。在人口迁移流动过程中,主要是青壮年农村劳动力不断涌入城镇寻找就业机会,却没有相应的城镇人口流入农村,形成一种“单向的流动”,久而久之加剧农村人口的“空心化”问题。

农村年轻劳动力大规模向外流出加剧农村人口结构的老龄化程度,流动家庭化趋势又进一步减少农村家庭户数。在以户为利益获取基本单位的农村社会,家庭户人口数的减少和老人的增多使得村内利益关系复杂化。又因老人文化水平低和家庭权威位移等原因,增加了干群之间的协商成本,易导致村民自治流于表面。乡村社会治理缺乏来自年轻户主的主体性支持和参与,增加了乡村社会治理的难度。同时有研究显示,随着流动人口的流动模式转变,流动人口家庭化呈现规模扩大化、结构核心化和转化多元化的特征[14]。人口流动模式由个体流动逐渐转变为家庭式流动,部分外流人口离开户籍地后,与村庄内部维持着较少的利益牵扯,导致他们在户籍地的政治参与感较低,对流出地家乡的社会治理问题漠不关心。农村人口外流使得村民自治主体在乡村社会治理中缺位,无法实现有效治理。

(2)农村基层组织结构和功能偏移。农村大量人口外流使得作为乡村社会治理重要主体的基层组织结构失衡,其功能也在不断弱化。农村基层组织在岗位设置、人员配备和基础功能等方面无法适应农村人口流动的趋势,“制度异化”和“行政失序”问题愈发明显。在结构性因素和外部环境的共同作用下,农村基层组织在现有结构下的功能运作面临危机,严重阻碍了乡村社会治理现代化目标的实现。

在乡村社会治理中,村两委起到关键的作用。村民自治委员会成员由村民民主投票、村民直接选举产生。农村人口流动速度加快,特别是精英人口大量流出,村中可供民主选举的村委会成员候选人大大减少,导致农村治理主体工作能力的下降,村级组织陷于瘫痪[15]。由于大规模的人口外流和较低的薪资福利保障,农村治理能人和经济能人较少参与村庄治理,基层选举也逐渐失去了年轻人的参与,局限于形式之上,变成了少数人的游戏,这也在很大程度上减少了对农村基层组织和基层干部的有效监督。日益频繁的人口流动不仅使得农村基层组织架构的稳定性受到破坏,同时农村基层干部还存在严重的“老龄化” “男性化” “低学历化”的问题,影响农村基层组织结构的科学性和专业性。随着社会经济的发展和社会结构的变迁,农村基层组织结构和功能发生偏移,农村基层组织干部在基层治理中责大权小,任务分工不明确且存在交叉和盲点,权责不清和“搭便车”的现象普遍存在,在很大程度上违背了制度设计和社会治理的初衷[16]。由于政府有越来越多的公共服务下沉到村庄,乡镇政府行政压力和政治化发展任务增大,导致乡镇将部分压力和任务转移到农村。村级治理行政化的加剧和治理主体能力的受限,一定程度上也削弱了农村基层组织的灵活性和积极性,阻碍乡村社会治理现代化转型。

(3)农村集体经济发展乏力,内生发展动力不足。当前农村人口外流存在着持续性和稳定性的特点,这必然会对农村集体经济的发展造成影响。农村集体经济是农村社会发展的基础,是乡村走向振兴的必要保障。城乡收入差距的拉大加剧农村年轻劳动力大量外流,农村集体经济发展面临人力资源缺乏的困境,同时人口大量外流使得农村消费市场缩小,极大地束缚了农村集体经济的发展壮大。目前,大多数中西部农村产业结构过于单一,产业发展目标不明确,未能有效把握市场规律,农业产业仍占主导地位。单一的产业结构和有限的资源无法支撑乡村经济发展,当前农村产业经济发展陷入“产业发展条件缺乏—人口外流—内生发展动力不足—人口外流”的恶性循环。在欠发达农村地区,社会资本无法与社会治理进行有效配合,产业发展极大限制了社会治理水平的提高。根据2017年的中国农业统计资料中登记的农村集体组织经济情况显示,所登记的56.32万个农村集体经济组织中有26.17万个集体经济组织属于当年无收益村[17]183。全国大多数农村都面临着产业基础薄弱、市场化程度低和资本积累不足等问题,越来越多的农村盲目指望通过发展休闲农业和乡村旅游来实现乡村发展,并未充分考虑其具有的区位环境资源和经济发展情况,导致大多工作停留在完成任务和应付于形式之上。在土地要素上,农村人口的家庭式外流造成农村出现土地闲置、乱占耕地、耕地荒废、房屋乱建等问题,导致农村土地得不到有效的规模化生产,缺乏正确合理的规划。农村集体经济发展依赖于土地资源的利用,农村土地流转集中困难成为农村集体经济发展的痛点,直接阻碍了现代农业化发展。

3.2 农村人口回流对乡村社会治理的消极影响

在乡村振兴和新型城镇化发展战略的推动下,越来越多的劳动力加入到返乡回流的队伍中,附带着一定的技能和资本返乡就业创业。这一定程度上有利于促进城乡资源要素的流动和农村经济的发展,同时又对乡村社会治理产生了消极作用。

(1)资源整合能力不够,降低社会公共服务供给效率。对安徽省2017年返乡农民工调查发现,20~40岁的青壮年农民工占比77%,男性占比61%,总体以青壮年男性为主; 从就业形势来看,务工仍是返乡农民工未来的首选,而非创业或务农[18]。在乡村振兴和新型城镇化发展战略背景下,回乡寻求就业机会和发展空间的人不断增多,且返乡农民工大多从事非农工作。农村产业发展内生动力不足,提供不了充足的就业机会,这一定程度导致就业挤压问题,加剧当地的就业压力。农村社会治理离不开社会资源的支持,但当前很多农村存在乡村社会资源整合能力不足的现象。这不仅体现在村社组织不能有效对人、财、物等有形或无形的资源进行优化整合,还体现在返乡农民工就业创业面临着启动资金短缺、信息获取渠道单一、就业服务不完善等多方面的问题,无法最大限度利用乡村社会资源促进自我发展,从而导致村社组织无法与返乡劳动力在政策服务和信息资源获取上建立有效联系和有机衔接。乡村社会资源无法和乡村社会治理实现有效融合,加剧乡村社会资源和个人经济资本的浪费,从而对乡村社会治理产生一系列负面影响。

乡村振兴战略的实施一定程度上带动了农村基础设施、医疗卫生和基础教育等公共服务的发展,但乡村社会公共服务供给能力仍处于低水平的状况。在乡村社会治理问题中,乡村教育的发展问题尤为突出,乡村基础教育仍面临目的功利化、教学标准化程度较低、信息化建设滞后、生源流失严重、优质师资匮乏等问题。在笔者对S村的调查过程中,一名具有22年乡村教学经验的教师说:“乡村教师发展现状是乡村教育发展不起来的重要原因,许多优质的老师都进城教书。虽然现在乡村学校多了许多年轻教师,但好多年轻教师并不是本地人和农村人,他们只把这当成一个暂时性和过渡期的工作场所,乡村教育水平也一直不能提高。” 针对乡村教育,国家相继出台特岗教师、乡村支教和免费师范生等政策用来推进乡村教师队伍建设。这些政策一方面提高了教师队伍的素质,促进乡村学校发展; 另一方面使得乡村教师带有浓重的“城市化”色彩,这导致他们在成长过程中未能了解乡村,在思想意识上无意融入乡村,在能力方法上无法与乡民打交道,成为乡村社会的“陌生人”和“边缘人”[19]。人口回流一定程度上会带动子女教育的回流,这导致原本教育资源发展不合理的乡村学校承担更多的压力,势必会对乡村社会治理提出更大的挑战。

(2)乡村社会发展面临不确定性,乡村社会共识基础弱化。在人口流动的影响下,乡村社会受到来自“外流”与“回流”这两个方向力量的建构,促使村庄内的价值系统发生变化,而这种价值系统正在逐渐成为引导村庄秩序的重要力量。人口流动不断促使农村从传统性语境中进入现代性语境,乡村社会逐渐从“熟人社会”转换为“半熟人社会”。传统乡村的社会制度和社会规则很大程度建立在“熟人社会”这一特征基础之上,而人口流动在无形中影响着乡村传统价值体系和社会规则的变化。人口回流一方面使得村庄成员之间的联系空间得到拓展; 另一方面也减弱了社会关系的紧密性,增强村庄社会成员之间和村庄成员对于村庄本体的陌生感。在流动性高的乡村,社会关系更加向市场化和商品化的趋势发展,宗族关系、干群关系以及村社共同体成员关系逐渐变得疏远。村民之间情感上的社会互动与交流日益减少,村民在社会关系实践上更多在于经济价值的竞争和攀比,村民和基层组织、基层组织干部之间的信任关系变得更加脆弱,从而影响乡村社会治理的效率。在乡村社会治理视域下,协调好乡村社会中各种社会关系是实现有效治理的必要条件。人口流动加强了村庄内部的本土性价值与社会性价值之间的互动,对村庄内部的社会价值体系和社会规则进行再建构,乡村社会原本的行动逻辑受到冲击,进而影响乡村社会秩序的稳定性。

在人口频繁流动背景下,人口回流带动了城乡物质资源和文化要素的回流,在很大程度上也解构了农村传统的乡土文化。农村乡土文化是当地居民长期的文化积淀,对乡村社会治理具有重要的意义。随着农村青壮年进城劳动力的回流,返乡后其价值观与村庄传统价值体系相异,生活方式、思想观念也都有了较大的改变,成为城乡文明冲突、传统与现代规范不一致等诸多矛盾的聚合体[20],也使民俗文化活动失去了广泛的受众基础。特别新生代农民工对农村农业生产和农村习俗文化仪式已经变得十分陌生,附载在他们身上的农村乡土文化、生活方式与价值观念等也随之消失。作为村落文化仪式表演的中坚力量,频繁的人口流动将使很多农村婚丧、节庆、祭祀等习俗仪式的操演受到很大冲击[21]。乡村社会共同体面临共享价值的断裂和多元文化的冲击,导致乡村传统文化价值规范的约束力逐渐失效,乡村社会及其社会成员出现认同危机。