作者简介:方维晶(1996-),女,安徽大学经济学院硕士研究生,研究方向为经济统计; 贾 婧(1991-), 女,安徽大学经济学院讲师,博士,硕士生导师,研究方向为数量经济。E-mail:fangweijing61@163.com

(School of Economics, Anhui University, Hefei 230601, China)

clan culture; non-agricultural employment; quality level; social relations

DOI: 10.15986/j.1008-7192.2023.01.009

备注

作者简介:方维晶(1996-),女,安徽大学经济学院硕士研究生,研究方向为经济统计; 贾 婧(1991-), 女,安徽大学经济学院讲师,博士,硕士生导师,研究方向为数量经济。E-mail:fangweijing61@163.com

1 引 言

宗族是以血缘关系为纽带结合而成的一种社会组织形式,与人们的社会生产活动息息相关[1]。宗族给农村居民提供生存和发展资源、维系稳定及秩序并给居民带来了较强的认同感和归属感,正因如此,宗族具有浓厚的民众基础和民间权威。宗族乡村以宗族聚居,具有浓厚的宗族传统,宗族乡村中存在宗族组织、祭祀活动、族谱等组织化运作形式,可以加强村民间的内在联系[2]。在传统社会中,大多数农民的生产活动以村落社区为圆心,且必须依附于土地为生活提供来源。然而我国农村人口过多,资源相对不足,过剩的劳动力在农业中不能充分就业,从事非农就业既可以解决农村劳动力过剩问题,还可以增加农村劳动力收入[3-4]。因此,宗族文化作为一种非正式制度的补充,在农村劳动力非农就业中的作用亟需重视。

随着改革开放的不断深入,宗族文化及宗亲组织逐渐活跃起来,宗族可能通过血缘网络帮助家族成员找到工作和创业,而宗族组织作为中国农村地区的一种独特的社会网络类型,也为农村劳动力流动提供了有效的发展[5]。农村劳动力非农就业的过程表现为农村个体在产业间流动就业的过程[6]。近年来,在第三产业就业的农民工数量继续增加,根据国家统计局发布的《2020年农民工监测调查报告》,在第三产业就业的农民工比重为51.5%,与上年相比提高了0.5个百分点; 而在第二产业就业的农民工比重为48.1%,与上年相比下降了0.5个百分点。据此发现,第三产业就业对农民工具有较大的吸引力,现代经济的发展使得更多的农民工选择从事非农工作。在农村地区,传统宗族文化所形成的宗族网络,使得家族成员联系起来,家族成员之间可能通过相互帮助选择从事非农工作。

在乡村振兴的背景下,调动社会力量来助力乡村振兴具有重要意义。现有研究肯定了宗族对经济发展的积极影响。国内研究中,郭云南等[5]认为在较为偏僻且经济不发达的村庄中,宗族对于农村现代制度的发展具有一定的补充作用,农村在转型期间宗族会促进农村劳动力流动及增加农民收入,这对理解现代农村及其制度建设具有重要意义; 陈斌开等[7]研究了宗族文化对移民进入制造业、高端服务业及低端服务业的影响,发现相对于高端服务业,宗族文化将显著提高移民进入低端服务业的概率,且主要通过宗族间的社会网络和社会关系中存在的信任影响移民就业选择; 丁从明等[8]认为宗族作为一种社会资本,可以缓解农村教育不足的问题。他从宗族的角度分析了非正式制度对人力资本投资的影响,并发现这种影响存在明显的性别差异。在传导机制研究中得出,宗族对农村教育的影响主要通过教育观念、公共物品供给和社会关系网络三个渠道。国外研究中,Dolfin等[9]分析了家庭网络对墨西哥与美国之间劳动转移的影响,发现了低收入群体可以通过家庭网络来进行劳动力的跨国迁移; Kinnan等[10]分析了泰国村庄的亲属网络对其成员投资借贷的影响,发现亲属网络中担保作用将会增加低收入家庭中投资借贷额; Zhang[11]研究了文化规范与老年人赡养之间的关系,发现宗族文化与成年人抚养子女以获得晚年赡养之间存在显著的正相关,而且家族中更多孩子的出生与生男孩的概率有关。

现有研究表明,社会资本对农村劳动力非农就业具有正向影响。如蒋乃华等[12]使用江苏农户的调查数据,从人际关系网络的角度考虑社会资本,发现社会资本不仅会增加家庭劳动力非农就业的时间,而且是促进农户家庭劳动力非农就业的重要因素。杨芸等[13]从民间组织的角度分析了社会资本对农村劳动力非农就业的影响,发现了民间组织主要从信息共享、声誉机制、关系型就业及风险分担等几种途径来影响农村劳动力非农就业选择,并证实了民间组织对非农就业的正向影响。

虽然上述学者均从不同角度研究了社会资本对农村劳动力非农就业的影响,但还未考虑到作为一种非正式制度的传统宗族文化。基于此,本文从宗族文化的角度,利用2018年中国家庭追踪调查数据,分析了宗族这一社会资本对农村劳动力非农就业的影响,并通过工具变量法消除了潜在的内生性。同时,在异质性分析中讨论了宗族文化对于不同禀赋特征的农村劳动力非农就业产生的影响差异。此外,讨论了宗族文化对农村劳动力非农就业的影响机制。研究不仅为传统宗族文化提供了新的视角,还为分析农村劳动力非农就业的影响因素提供了新的证据。

2 研究假设

3 研究设计

3.1 数据来源使用的数据来源于北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)实施的中国家庭追踪调查(China family panel studies, CFPS)数据。个人数据和家庭数据来自最新的CFPS2018,由于CFPS2018中不包含村庄数据,同时考虑村庄在短时间内不会有太大变动,故使用CFPS2014村庄数据进行匹配。重点考察宗族文化对农村劳动力非农就业的影响,因此所用数据剔除了城市样本,形成了完整的包括个人、家庭和村级特征的数据库。具体数据处理过程如下:第一,根据家庭编号和村居编号将成人、家庭与村居三个层面的问卷进行合并; 第二,保留16~65岁的所有农村样本; 第三,剔除工作性质缺失样本。最终,得到包含343个村居、4 763户家庭和9 120个个体的数据样本。

3.2 变量解释(1)被解释变量:农村劳动力非农就业。CFPS成人问卷中询问了农村劳动力的工作性质,分别为农业工作(农、林、牧、副、渔)和非农就业两种类型。本文将非农工作取值为1,农业工作取值为0,由此生成了是否从事非农就业的二值选择变量。在全部样本中,非农就业人数为3 589,占39.4%,农业就业人数为5 531,占60.6%。

(2)核心解释变量:宗族文化力量的强弱。已有文献对宗族力量强弱的测度有三种指标:村庄内的姓氏比重[23-24]、是否有家谱以及是否有宗族祠堂[25-26]。祠堂、家谱及姓氏是宗族文化的三种典型表现形式。但姓氏比重仅能反应宗族网络的规模,而且在某些情况下,一个村庄里一个共同的姓氏不一定代表一个宗族群体,姓氏不能很好地反映成员之间关系的亲疏远近和凝聚力的强弱,而凝聚力强弱是成员间互惠互利行为的关键因素。家谱通常由一个家庭持有,它更有可能与家庭层面的混杂因素有内在联系。CFPS的社区问卷中提供了有关宗族文化的重要信息:社区是否有家族祠堂。宗祠的存在往往伴随着宗族的集体活动,加强族人之间的网络凝聚力。考虑上面的问题及现有的数据,本文使用“村庄是否有宗祠”来衡量当地宗族文化的力量强弱。

(3)控制变量。邱元等[14]认为,农村劳动者从农业转向非农就业主要受到个人、家庭、社区、土地是否流转、对公共服务的评价及所在地区的影响。因此本文选取的控制变量为个人层面、家庭层面和村庄层面三种类型。个人层面中包括年龄、性别、受教育程度、是否已婚、自评健康、是否上网等6个维度; 家庭层面中包括家庭规模、家庭人均收入、土地是否被征用、家中是否外出打工等4个维度; 村庄层面中包括村庄总人口、村庄人均收入、到本省省城距离、是否实施低保、是否为平原等5个维度。

3.3 模型构建(1)OLS模型。为了估计宗族文化对农村劳动力非农就业的影响,构建的基准回归方程如下:

unfarmij=β0+β1clanij+γXij+μij (1)

式中:i表示个人,j表示个人所属的村庄; unfarm是被解释变量,表示个体i是否从事非农就业。clan表示宗族力量的强弱。Xij是其他控制变量,包括个人特征变量、家庭特征变量、村庄特征变量; μij表示随机扰动项。

(2)Logit模型。由于被解释变量为是否非农就业属于二值选择变量,线性模型普遍存在异方差与预测值可能落在区间[0,1]之外等不足。为了使结果更加稳健,构建了Logit模型,如下所示:

式中:i表示个人,j表示村庄; Pi表示个体i非农就业的概率,clan表示宗族力量的强弱。控制变量中,Xi为个人层面的控制变量,Mik为个体i所在家庭j的家庭层面控制变量,Zij为个体所在村庄的村庄层面控制变量; μij为随机扰动项。

(3)中介效应模型。为了研究宗族文化对农村劳动力非农就业的影响机制,参考Baron等[27]和温忠麟等[28],通过构建中介效应模型分析上述两个途径是否是宗族文化影响农村劳动力非农就业的关键机制。中介效应检验模型设定如下:

Mij=γ0+γ1clanij+γ2Xij+εij (3)

unfarmij=φ0+φ1clanij+φ2Mij+φ3Xij+εij (4)

式中:M表示中介变量,即农村劳动力素质水平及社会关系。γ0、γ1、γ2、φ0、φ1、φ2、φ3为系数项,εij为随机误差项。其他变量说明如上。

在β1显著的情况下,若γ1和φ1显著且符号为正,说明存在显著的中介效应; 否则,中介效应不显著[27]。如果农村劳动力素质水平和社会关系在宗族文化与农村劳动力非农就业之间存在中介效应,说明宗族文化通过素质水平和社会关系对农村劳动力非农就业产生影响。

4 实证结果分析

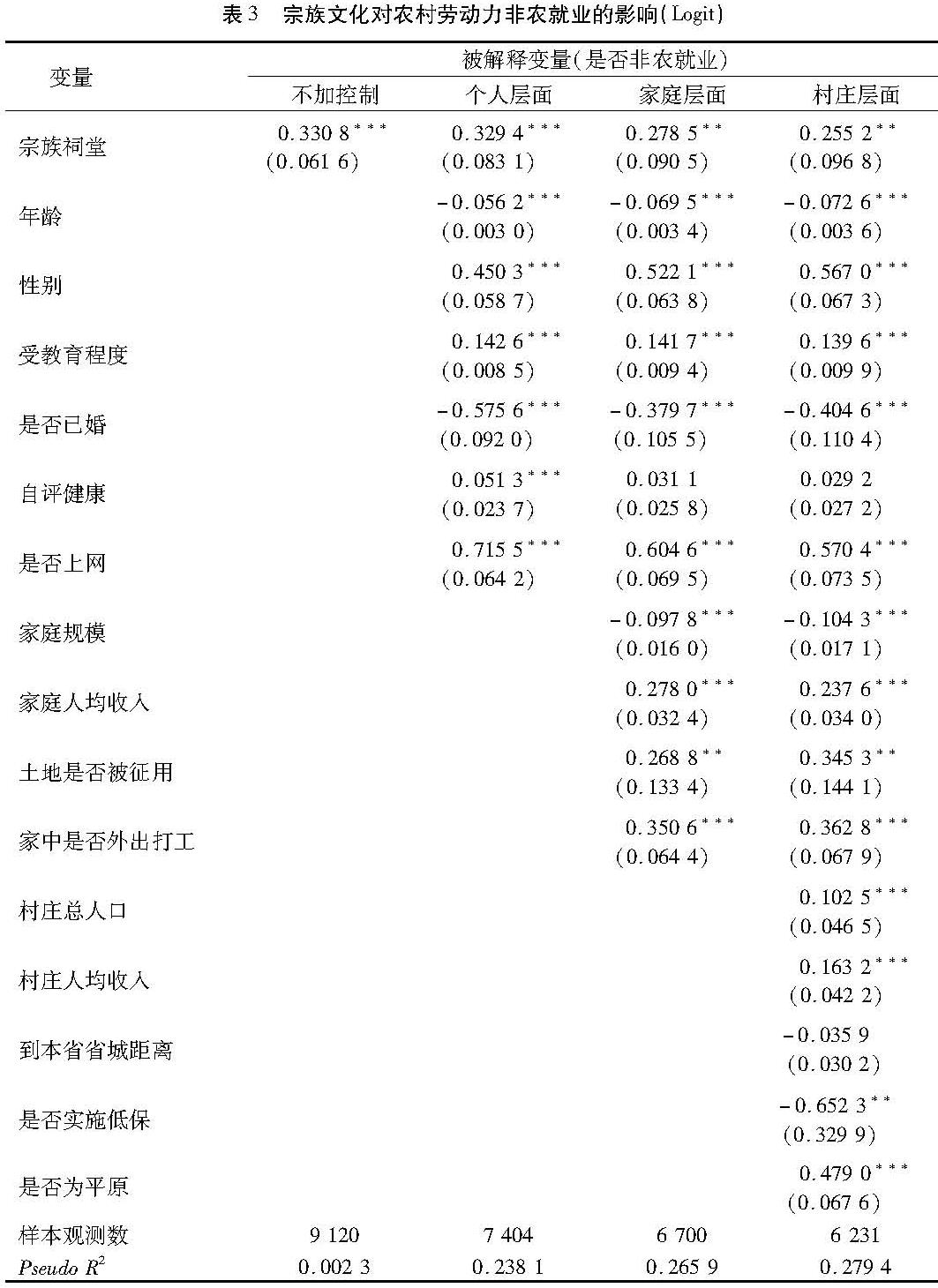

4.1 传统宗族文化对农村劳动力非农就业的影响(1)基准回归结果。由表2可知,从逐步回归系数来看,宗族文化均显著促进了农村劳动力非农就业,即相比没有设立家族祠堂的村庄来说,村庄中建立家族祠堂会使得农村劳动力非农就业提高约3.57%。

从控制变量回归结果来看,个人层面控制变量显示,随着年龄的增加,农村非农就业的概率会下降,这是因为农村劳动力会选择在青壮年时期外出从事非农工作,但随着年龄的增长其劳动力下降而返乡从事农业工作; 相比于女性,男性从事非农的概率会更高,这可能是由于家庭中劳动分工所致; 受教育程度每增加一个单位,农村劳动力从事非农就业的概率会增加1.93%,这表明受教育程度是影响农村非农就业的一个重要因素; 已婚会降低农村劳动力非农就业的概率,这可能是因为结婚前农村劳动力会选择非农就业来为结婚所需要的彩礼、嫁妆等做准备; 自评健康对农村劳动力从事非农就业无显著的影响; 农村劳动力使用互联网对农村非农就业有着显著的正向影响,这与已有研究是一致的[29]。

家庭层面回归结果显示,家庭规模越大,农村非农就业的概率越低,农村地区家庭规模越大意味着其宗族势力较强,在土地流转中家族可能会成为土地流入方并进行农地规模化经营[22],进而提高农村劳动力从事农业就业的概率; 家庭人均收入对农村劳动力从事非农就业也有着显著的正向影响,这意味着家庭人均收入越高,为家庭人员从事非农工作提供了一定的技术支持,进而使从事非农就业的概率增大; 家庭有外出打工人员对农村非农就业具有显著的正向影响,家族中的成员间往往会存在一定的联系,外出打工人员将会带动其家族成员外出,进而促进农村劳动力从事非农就业。

村庄层面回归结果显示,村庄人口越多,农村劳动力选择从事非农就业的概率越高; 村庄人均收入对农村劳动力从事非农就业也有着显著的促进作用; 到本省省城距离对农村劳动力非农就业无显著影响; 村庄实施低保政策会降低农村非农就业的概率,低保政策可以缓解家庭经济压力,进而降低家庭成员外出务工,但结果不显著; 村庄属于平原会增加农村非农就业的机会,属于平原的村庄与外界联系较为密切,增加了更多的就业可能,因此会促进农村劳动力从事非农就业。

(2)Logit回归结果。表3是根据OLS回归得到的结果,核心解释变量的系数为0.035 7。由于本文中被解释变量“农村劳动力非农就业”属于二值选择变量,下面使用Logit模型进行回归,可以发现,与OLS回归结果相比,Logit回归得到的结果更为有效,因此以下分析均采用Logit模型进行回归。

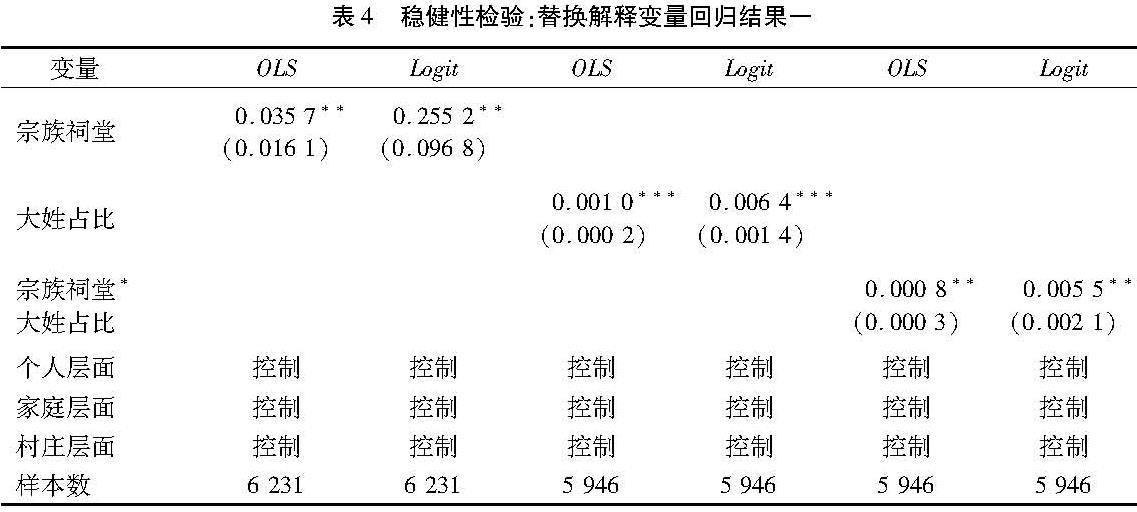

4.2 稳健性检验对于宗族文化的具体衡量指标,在现有研究中阮荣平认为宗族网络至少包含两个层面:一是网络规模,二是网络强度; 那么宗族力量的强弱可以使用两者相乘的指标表示[26]。而对于宗族网络规模的指标往往使用“村庄姓氏比重”衡量[23]; 宗族网络强度往往使用“是否存在宗族祠堂”和“家庭中是否保留家谱或者族谱”来衡量[25]。因此,在稳健性检验中,下面将核心解释变量宗族祠堂替换为村庄第一大姓占比和家族家谱以及两个指标和宗族祠堂的联合反应。表4和表5分别为将解释变量“宗族祠堂”替换为“村庄第一大姓占比”和“家族家谱”的估计结果。据此发现,将核心解释变量替换为村庄中大姓占比及家族家谱后,宗族文化对农村劳动力非农就业均具有显著的正向影响。这与本研究结论是一致的。

4.3 工具变量回归结果村庄中是否有宗族祠堂可能会受到一些不可观测因素的影响,这些因素可能直接影响农村劳动力非农就业。测量误差、遗漏解释变量、互为因果等问题会导致传统宗族文化与农村劳动力非农就业之间产生内生性,从而使得估计结果存在偏差。为了解决这一问题所导致的估计偏差,本文参考阮荣平等[26]研究,将历史上宗族文化的区域差异作为传统宗族文化的工具变量。宗族文化按照地区差异划分为三类:广东、广西、福建和江西视为宗族力量较强的地区,赋值为2; 河北、山西、内蒙古、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃视为宗族力量次强的地区,赋值为1; 黑龙江、吉林、辽宁视为宗族力量较弱的地区,赋值为0。由此生成宗族文化的历史区域差异这一工具变量。

从表6可以发现,无论使用宗族祠堂、大姓占比还是家族家谱,宗族文化均在1%的水平上对农村劳动力非农就业有着正向影响,而且与基准回归结果相比,宗族祠堂这一核心解释变量的系数有一定的提高。

4.4 异质性分析由上述探究发现,宗族文化对农村劳动力非农就业存在显著的正向影响,为了探究宗族文化对于不同禀赋特征的农村劳动力非农就业产生的影响差异,下面从个人、家庭和地区三个层面进行讨论。在个人层面中,按年龄进行分组,根据罗淳[30]对人口年龄组的划分方法,将20~39岁视为青年组,将40~59岁视为壮年组。无论从生理变化角度还是社会角色分担强度来看,青年组正值活力的年岁,他们是社会经济活动最活跃的人群; 而壮年组进入“不惑”之年,他们的工作情况也相对稳定。由此,个人层面分为40岁以下和40岁以上两个组别。在家庭层面中按家庭总收入进行分组,将低于样本平均数视为家庭低收入组,高于样本平均数视为家庭高收入组。在地区层面,历史和人类学文献中记载:从宗族的地理分布来看,中国东南地区的宗族制度特别强大,中部地区的宗族制度比较发达,而北部和西部地区的宗族制度比较薄弱,那么不同地区的宗族文化对非农就业的影响也存在一定的差异。下面按照国家统计局的标准对我国东部、中西部进行划分,进而将样本分为东部地区和中西部地区两组。表7显示了使用模型2的异质性分析结果。

从年龄结构上看,宗族文化对40岁以下的农村劳动力从事非农就业起到了促进作用,并在统计上显著; 但其对40岁以上的农村个体从事非农就业并没有显著的影响。这可能是因为对于农村青年个体来说,正值奋斗的年纪,他们完成学业进入职场,成为社会劳动的新主力军,同时他们也面临着婚育高峰年龄,因此青年时期的农村劳动者会选择非农就业; 而对于年过40岁的壮年农村劳动者来说,无论是身心状态还是社会经验都处于巅峰期,他们的就业情况比青年组也相对稳定,甚至到达一定年纪,他们也可能会返回家乡从事农业工作。综上,宗族文化对农村青年个体的非农就业影响更为显著。

从家庭收入水平角度看,不同收入水平的农村家庭从事非农就业存在一定的差异。相对于高收入家庭,宗族文化会显著提高低收入家庭非农就业的概率,这说明在农村地区,低收入家庭更需要宗族祠堂中的社会关系来获得非农就业的帮助,而高收入家庭由于具有充足的资金支持,他们在就业中可能不需要宗族关系来获取就业帮助。由此,相对于高收入家庭,宗族文化对于低收入农村家庭从事非农就业具有显著的促进作用。

从地区差异上看,由于存在地形环境、经济发展水平等方面的差异,不同地区的宗族文化对农村劳动力非农就业的影响也可能存在一定的差异。回归结果显示,在东部地区和中西部地区,传统宗族文化对农村劳动力非农就业的影响存在差异性。在中西部地区,传统宗族文化将会增加其农村劳动力非农就业的概率,且在统计上显著; 而在东部地区,核心解释变量的系数并不显著。东部地区经济发展状况相对较好,农村地区较早进入市场经济和社会生产中,进而使得大量的农村劳动力较早地选择了非农就业工作。因此传统宗族文化对其非农就业的影响就变得没有那么显著了。而中西部地区则不同,其经济发展水平较弱于东部地区,而宗族作为一种社会组织,可以扩展社会关系网络,没有从事非农就业的人员通过这种关系获取信息进而改善就业机会。因此,相对于东部地区,传统宗族文化对中西部地区的农村劳动力非农就业具有显著的正向影响。

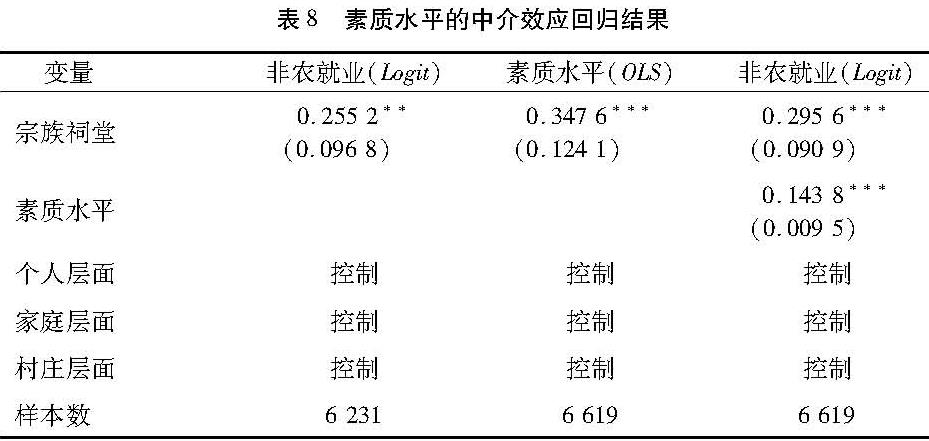

4.5 中介机制分析上述分析得出,宗族文化对农村劳动力非农就业具有显著的积极影响。下面将对这一现象的作用机制进行讨论。根据前文分析,宗族文化促进农村劳动力非农就业的途径可能有两个:农村劳动力素质水平和社会关系网络。

为验证第一种机制,CFPS成人问卷中,询问了农村个体的最高学历,而学校教育不仅可以提高农村个体的学历水平还可以提高其素质水平,因此该部分引入“受教育程度”这个变量,即农村个体的受教育年限。农村劳动力素质水平的中介效应回归结果见表8。宗族文化对农村劳动力素质水平存在显著的正向影响,即宗族文化较强的地区农村劳动力整体的素质水平相对较高。宗族文化和素质水平对农村劳动力非农就业都具有显著的积极影响,即农村劳动力素质水平在宗族文化提高农村劳动力非农就业上发挥中介效应。综上,在宗族力量较强的地区,其学历水平是较高的,这也伴随着农村个体的素质水平增强,进而使更多的农村劳动力选择从事非农就业。

为了验证第二种机制,CFPS成人数据库中询问了与非同住亲戚之间的交往、联络频繁程度,由此下面引入了“亲戚交往联络”这个变量。根据频繁程度,经常交往(每月1次)赋值为4,偶尔交往(每半年1~3次)赋值为3,不常交往(1年1~2次)赋值为2,没有交往赋值为1。社会关系的中介效应回归结果见表9。宗族文化对社会关系存在显著正向影响,即宗族文化较强的地区其社会关系相对较强。宗族祠堂和社会关系对农村劳动力非农就业都具有显著的积极作用,也就是说,社会关系在宗族文化提高农村劳动力非农就业的过程中发挥中介效应。因此,在宗族力量较强的农村地区,亲戚交往联络是较为频繁的,这种频繁交往会使家族中从事非农就业的人员带动农业就业的人员,即促进家族人员从事非农就业。

5 结论与启示

随着第三产业的快速发展,农村劳动力从事非农就业与家族之间存在一定的联系,而传统宗族文化作为一种社会资本,对农村劳动力非农就业存在重要影响。通过上述研究发现,宗族主要通过劳动力素质水平和社会关系两种途径影响农村劳动力非农就业。根据CFPS数据,研究结果显示,相对于没有家族祠堂的村庄,村庄中有家族祠堂可以提高农村劳动力非农就业的可能性,考虑到稳健性,本文将解释变量“家族祠堂”替换为“村庄中第一大姓比例”及“家族家谱”,结果与理论是一致的。采用工具变量法解决本文可能存在的内生性问题之后,宗族对农村劳动力非农就业的影响为21.41%。异质性分析发现,宗族对农村劳动力非农就业的影响不仅存在年龄差异,还存在家庭收入水平差异及地区差异,即相对于年龄在40岁以上、高收入水平家庭与东部地区,传统宗族文化对年龄组在40岁以下、低收入水平家庭和中西部地区的农村劳动力非农就业的影响更加显著。进一步中介机制分析得出,宗族文化可以通过农村劳动力素质水平和社会关系来提高农村劳动力非农就业的机会。

农村劳动力非农就业对研究我国经济发展和社会稳定具有重要意义。根据上述研究讨论可以得出以下启示:第一,除了关注户籍制度、土地制度及人力资本等影响农村劳动力非农就业的因素外,还需要充分发挥宗族文化在农村劳动力非农就业中的作用。宗族文化可以改善农村内部的信任问题,进而促进农村个体间的交流合作。地方政府及村委可以借助宗族乡村、宗族关系的力量来获取情感支持,进而积累社会资本,为农村劳动力非农就业提供有力保障。第二, 需要注重完善基层制度建设。可以发现,宗族在农村扮演着较为重要的角色,当不同宗族间出现矛盾时,乡村中相对完整规范的程序和法规发挥着重要的作用。因此,政府应当适当的引导及鼓励宗族承担起一定的监管职责,构建一个良性的组织规范,作为正式制度的补充,更好地为农村劳动力非农就业提供保障。

2.1 宗族文化与农村劳动力非农就业改革开放以来,随着我国经济的快速发展,我国农村劳动力非农就业程度越来越高。农村劳动力非农就业不仅可以提高农村劳动力的收入水平,还可以促进我国整体的经济持续增长[14]。国内研究关于农村劳动力非农就业的决定因素主要分为四类:地理因素[15]、人口特征及家庭因素[16]、人力资本因素[17]和社会资本因素[18]。在农村地区,相对封闭的社会环境在一定程度上限制了农村劳动力获取就业信息的渠道,进而不利于农村地区的非农就业。在转型的中国社会中,宗族文化构成了中国传统社会治理的一种重要力量和手段,仍发挥着稳定农村社会团结、满足宗族成员归属感及促进农村集体活动的积极作用,而农村劳动力在选择就业时也会受到这种社会力量的影响。鉴于此,提出本文的理论假设1:宗族文化可以提高农村劳动力非农就业的概率。

2.2 宗族文化、素质水平与农村劳动力非农就业农村劳动力素质水平的提升主要有两种途径:一是学校教育和成人培训; 二是加强农村个体的就业培训[19]。教育的主要目的是通过知识和行为的教育和引导,使得受教育者获得认知能力和行为技能,从而通过参与社会分工来创造价值[20]。对于不同教育水平的劳动力而言,其利用机会信息来获得未来发展空间具有一定的差异,受教育程度越高的农村劳动者根据自身的知识积累可以获得更多的发展机会。此外,通过教育过程获得的人力资本积累可以使农村劳动力开阔就业视野,进而获得发现更多的潜在市场的机会。而在发展尚未完善的农村地区,宗族文化作为一种非正式制度起到了补充的作用,为农村地区提供教育、社会保障等。综上,可以认为在一定程度上宗族文化越强的地区可以使家族整体素质水平提升,使农村劳动力获得更多的就业可能。鉴于此,提出本文的理论假设2:宗族文化可以通过提升农村劳动力素质水平提高其非农就业的概率。

2.3 宗族文化、社会关系与农村劳动力非农就业在宗族乡村,人与人之间依靠血缘、地缘等纽带形成了较为密集的交往,这种交往是具有稳定特征的社会关系。根据格兰诺维特[21],社会关系可以依据联系强度的大小分为“强关系”和“弱关系”,一般认为“弱关系”是作为信息传送的纽带,在群体与组织之间建立联系,而“强关系”维系群体及组织之间内部的联系。在宗族乡村中,农村个体之间的联系主要围绕亲属、邻里和乡里而展开,宗族网络所表现出的人与人、家庭与家庭、宗族组织与宗族组织之间表现为一种强关系[22]。在这种“强关系”中,家族成员具有浓烈的归属感和认同感,相对于其他关系,家族成员间会更加彼此信任并相互帮助,成员间的频繁交流互动拓宽了就业渠道,这样使得成员一旦有较为合适的就业机会,将首先考虑家族中其他成员,并且将力所能及地帮助他们从事非农就业。因此,可以认为宗族文化越强的地区其家族成员间的联系越密切,该地区的凝聚力越强,而家族成员可以通过这种社会联系获取就业信息,进而增加农村劳动力从事非农就业的机会。鉴于此,提出理论假设3:宗族文化通过促进社会关系提高农村劳动力非农就业的概率。

- [1] 徐扬杰.中国家族史研究的历史和现状[J].中国史研究动态,1994(6):2-7.

- [2] 林怀策,张京祥,陈浩.强宗族社会语境下乡村发展机制与治理研究——基于广东省汕头市东仙村的分析[J].地域研究与开发,2019,38(5):148-153.

- [3] 张红宇.就业结构调整与中国农村劳动力的充分就业[J].农业经济问题,2003(7):10-15,79.

- [4] 刘洪银.我国农村劳动力非农就业的农村收入分配效应[J].西北人口,2011,32(1):6-10.

- [5] 郭云南,姚洋.宗族网络与农村劳动力流动[J].管理世界,2013(3):69-81,187-188.

- [6] 胡阿丽.人力资本投资对农民非农就业的影响研究[D].杨陵:西北农林科技大学,2012.

- [7] 陈斌开,陈思宇.流动的社会资本——传统宗族文化是否影响移民就业?[J].经济研究,2018,53(3):35-49.

- [8] 丁从明,邵敏敏,梁甄桥.宗族对农村人力资本投资的影响分析[J].中国农村经济,2018(2):95-108.

- [9] SARAH D, GARANCE G. What do networks do? The role of networks on migration and “coyote” use[J]. Review of Development Economics, 2010,14(2):343-359.

- [10] KINNAN C, TOWNSEND R M. Kinship and financial network, formal financial access and risk reduction[J]. The American Economic Review,2012,102(3): 289-293.

- [11] ZHANG C C. Family support or social support? The role of clan culture[J]. Journal of Population Economics, 2019, 32(2):529-549.

- [12] 蒋乃华,卞智勇.社会资本对农村劳动力非农就业的影响——来自江苏的实证[J].管理世界,2007(12):158-159.

- [13] 杨芸,赵燕.民间组织与农村劳动力非农就业的关系研究——来自CGSS的证据[J].南开经济研究,2020(1):96-112.

- [14] 邱元,叶春辉,朱奇彪,等.我国农村劳动力非农就业影响因素研究——以全国5省大样本调研数据为例[J].浙江农业学报,2015,27(2):295-300.

- [15] 陈宗胜,周云波,任国强.影响农村三种非农就业途径的主要因素研究——对天津市农村社会的实证分析[J].财经研究,2006(5):4-18.

- [16] 程名望,潘烜.个人特征、家庭特征对农村非农就业影响的实证[J].中国人口·资源与环境,2012,22(2):94-99.

- [17] 刘妍,脱继强.江苏省农村已婚女性劳动力非农就业的影响因素分析[J].中国人口科学,2008(2):88-94,96.

- [18] 陈瑛,杨先明,周燕萍.社会资本及其本地化程度对农村非农就业的影响——中国西部沿边地区的实证分析[J].经济问题,2012(11):23-27.

- [19] 张清霞,张守金.农村劳动力素质问题探讨——基于江浙部分农村的调查[J].华南农业大学学报(社会科学版),2005(4):25-31.

- [20] 于雁洁.人力资本对农民非农就业机会的改善效应探析[J].改革与战略,2016,32(1):77-81.

- [21] GRANOVETTER M S. The strength of weak ties[J]. American Journal of Sociology, 1973, 78(6):1360-1380.

- [22] 罗美娟,申小亮.人情支出对农村劳动力非农就业的影响研究——基于CFPS微观数据的实证分析[J].西北人口,2021(6):47-60.

- [23] PENG Y. Kinship networks and entrepreneurs in China's transitional economy[J]. The American Journal of Sociology, 2004, 109(5):1045-1074.

- [24] YANG W. Institutional reform, agricultural risks and agro-industrial diversification in rural China[J]. Journal of the Asia Pacific Economy,2015,12(3): 386-402.

- [25] 郭云南,姚洋,JEREMY F.宗族网络、农村金融与平滑消费:来自中国11省77村的经验[J].中国农村观察,2012(1):32-45.

- [26] 阮荣平,郑风田.市场化进程中的宗族网络与乡村企业[J].经济学,2013,12(1):331-356.

- [27] BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6):1173-1182.

- [28] 温忠麟.张雷,侯杰泰,等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报,2004(5):614-620.

- [29] 马继迁,陈虹,王占国.互联网使用是否促进了农村青年非农就业?——基于2018年CFPS数据的实证分析[J].当代经济管理,2021,43(1):68-75.

- [30] 罗淳.关于人口年龄组的重新划分及其蕴意[J].人口研究,2017,41(5):16-25.