(School of Fine Arts, Shanghai University, Shanghai 200072, China)

Jiangnan in the Ming Dynasty; scholar-official; craftsmen; creations; interaction

DOI: 10.15986/j.1008-7192.2019.02.004

备注

明成化末年,班匠以银代役政策的实施,使工匠与政府的人身依附关系趋于松懈,生产的自主性与积极性空前高涨,推动了手工业技术的整体进步。与此同时,江南地区商品经济的发展与市民阶层的兴起,使工商业者的地位有了一定提升,动摇了一直处于顶端的士大夫阶层地位,加之仕途的不顺,文人士夫纷纷从义利之辨中走出,积极主动地投入到各种造物活动中。由此,士、匠两群体开始建立起一种合作关系。通过文献研究法,对士匠互动的背景、起因、变化与发展等进行叙述,并对工匠精神进行兼述,从而得出士匠结合之下的明代江南地区造物活动取得了辉煌成就的结论。

Due to the policy implementation to substitute silver for hard labor in the late year in Chenghua reign of Ming Dynasty, the personal attachment between craftsmen and government tend to be relaxed, and the autonomy and enthusiasm of production rose unprecedentedly, thus promoting the overall progress of handicraft technology. At the same time, the development of commodity economy and the rise of the citizen stratum in the south of the Yangtze River have promoted the status of businessmen to a certain extent, thus shaking the position of the scholar-official class which used to be at the top stratum. Having stepped out of their unfavorable official career, they actively take the initiative in various creative activities rather than the argument of justice and gains. As a result, a cooperative relationship is established between the scholars and craftsmen. Based on the literature review, this paper narrates the background, causes, changes and development of the interaction between both groups, and as well as the spirit of craftsmen, so as to draw a conclusion that the brilliant achievements are made in the creation activities in Jiangnan area of the Ming Dynasty with the combination of scholars and craftsmen.

引言

0 引 言

明代留下了许多宝贵的文化遗产和物质财富,许多产业和文化站在了前无古人的高峰,甚至由于其自身技术的超前性,一些宝贵的艺术作品与技艺也达到了后无来者的程度。在那个时代,各个行业宛如齿轮严密契合且一丝不乱,士人与匠人们在各司其职的有限空间内充分发挥着自己的才能与个性,并合力塑造出一件件精美的“艺术品”。

16 世纪末至 17 世纪初的明代晚期,堪称“中国历史上最重要的社会与文化变迁时期之一”,同时也是中国思想史最具“活力”与“多样性” 的时代。究其原因:一则为工商业经济的繁荣; 二则为政治环境的相对宽松以及言论的相对自由; 三则为儒学的平民化与教育的大众化。在明代社会转型中,除士、商互动及儒、侠、盗三者间互动的出现具有深远意义外[1],还有一重要变化即为士、匠间的互动。尽管晚明学者与工匠的互动仅在有限范围内展开,且尤在园亭、古董、歌舞三项之中甚为明显[2],但这场历史性的社会化互动却使以传统儒家纲常伦理为本的等级制度与价值观念面临着前所未有的挑战。

1 士与匠在历史发展中的交互轨迹

1.1 封建制度下的士匠分离在中国传统社会自给自足的小农经济体制下,工匠的技艺是以血缘为纽带,依靠言传身教的方式进行传承。这种近乎单线传递的固定形式,虽会造成其自身的保守性与滞后性等局限,但也因此使得一些技艺臻于完美。这种结果深受古代政治制度和教育制度的影响,且与家族中数代人的经验积累密切相关。

自夏、商、西周伊始,“学在官府”的文化教育制度便将工匠群体排除在学习知识的大门之外,加之历代王朝都只强调道的重要性,而忽视了器具,因此被主流社会所排挤的工匠自然对文人士夫、知识分子敬而远之,各个行业的手艺仅依赖家族世代相传的经验式传习,也正因为如此,较纯粹的工艺文献在我国历史上是十分少见的。更糟糕的是,即便存在一些对工艺技术有叙事志愿或记录兴趣的知识分子,面对此种状况也无力改变,因为这些知识分子一般对繁复的工艺制作流程不甚了解,也少有机会能够参与实践,徒有史论知识是很难承担工艺技术的叙事工作的。单是流传至今的一些文物,就有许多是无法以当代的技术手段去还原的,更不用说那些随着时间推移、王朝更迭,而散失在历史长河中的工艺品了,恐怕如同恒河的沙砾无法计量。这不只是手工艺行业所独有的现象,还涉及军事、工业、医学、农业、建筑业等等,多少失传的知识,多少无法再现的财富,一想到这些,就让人扼腕叹息!由于时代的限制、人为的忽略,哪怕是在今天,我们也不敢说能够让当下人类所有的技术手段永远地保存流传于后世,更不必说在当时,那些珍贵的工艺手段和天才般的创意思维,就如同昙花一现般短暂,让人为之惊叹的仅是寥寥几次,而后不复得观。

1.2 明代工匠制度的改革封建时代的帝王,为满足生活上的享受和统治上的特殊需要,强制部分技术高超的手工业者为其服务。元朝时将工匠编入专门的“匠籍”,称做“匠户”,规定其身份世袭,不得脱籍改业,以确保其家族手艺的世代相承[3]。

到了明代,商品经济持续发展,在中国封建社会长期占统治地位的自然经济至明中叶以后已被削弱,随之而来的便是工匠制度的逐步崩溃。明王朝对坐班工匠实施制度改革,易坐班为轮班,但由于到京城的路途遥远,轮班匠人中亦常有逃役者,因此朝廷于成化二十一年(1485年)制定“匠班银”制度,允许轮班匠通过缴纳银两折抵役期,即以银代役。至明嘉靖四十一年,朝廷对匠役制度做了进一步改革,每名轮班匠每年纳“匠班银”四钱五分,从而废除轮班制,但仍有部分工人留在官营手工业单位服务,匠籍制并未完全废除[4]167-172。此项制度虽未改变政府对工匠的剥削,但却使工匠与政府的人身依附关系趋于松懈,大大增加了匠人自身的独立性,获得了前所未有的工作自由。工匠的自主性得到释放,生产积极性空前高涨,他们将技术带到民间手工业作坊,伴随着官营手工业的没落,民营手工业逐渐发展起来。

1.3 市民阶层兴起与士匠观念的转变明嘉靖时期“一条鞭法”赋役制度的实行,使农民的赋税方式由实物易为货币,而白银已是当时普遍流通的货币形式,为资本的积累创造了条件。同时,人与土地间的依附关系也不似从前紧密,农闲时就会形成相对自由的劳动力,从而自然地流向物产丰富地区的手工业市场。加之匠制的改革为民营手工业的崛起奠定了基础,其产品在市场内的大量流通也促进了商品经济的发展。因此,脱离农业生产转而从事工商业的做法已十分普遍,一些工匠开始建立起个人的品牌,并形成自己的社会名望。其中不乏在社会交际中与文人士夫建立友好关系者,他们向文人学习,以期通过提升自身的文化素养,使产品更加富有文化底蕴,目的则是拓宽产品的销路,同时也展现了工匠努力越位向士大夫靠拢的焦虑与诉求。在这样的背景下,苏州、松江、湖州等江南地区的手工业得到了快速发展,商业市场日益繁荣,加速了商品经济的成长步伐。其表现形式为具有一定规模的生产作坊的出现,如明人姜良栋在《吴镇录》中记载的那样:“东半城平民专靠织机为业,日往富家佣工,抵暮方回。”[5]机户为雇主,机工为雇佣工人,彼此间形成了“机户出资,机工出力”的资本主义雇佣关系,资本主义萌芽就此产生。

随着江南地区经济的日益繁荣以及城市化进程的不断推进,以工、商业平民为主体的市民阶层也由此兴起,进而催生了市民文化,人们在满足基本的衣、食、住、行后,也逐渐沉迷于商人奢靡的生活方式,逐利之风渐显,对于钱财、成就、声誉的看法也逐渐与儒家传统价值观念相悖,纷纷从事起商业活动,以求取利益。这种对金钱和物质享受的追求潜移默化地影响着社会生活的各个方面,首先表现在文人对仕途的选择上。自古以来读书人皆信奉“万般皆下品,惟有读书高”,视入仕为唯一出路。至明中期以后,君主集权渐至高潮,理学日益僵化,士大夫阶层在政治上的话语权日趋微弱,而明末之时,科举制更是有名无实,“八股时文”成为文人进阶的工具,泛泛空谈严重偏离社会现实,以致士穷失职,伏处闾巷,生计难以维持,名声难以成就[6]。加之从事手工业的匠人因经济的发展,使其社会地位得以提升,而一直处于社会顶层的士人地位则有所动摇,受到来自工商业者的挑战。因此,弃儒从商者比比皆是,他们从义利之辩中走出,积极地投入到物质建构活动中,撰文、出版、评书、讲学、授徒等,成为其寻常出路,目的均为求取富贵。在社会思潮中颇具引导作用的他们著书立论,以文人的眼光与标准对匠人们的作品进行雅俗评点[7]。且这些文人雅士之中也多有对手工业极为喜爱,甚至身体力行,参与匠事之人,涉足木板年画、竹刻、家具、造园等领域,然而不善造物的他们想要将理想的东西变为现实,就需靠工匠的技术予以落地,其中二者间的互动是在所难免的。

无独有偶,新兴市民阶层的思想观念也同样影响着晚明学术的发展,这一时期以解放人性为主题的启蒙思潮可谓是以士大夫为首的知识分子与市民阶层交汇融合的结果。思想家李贽认为“好货好色”乃人之本性,提倡重视人的情感,关注人的物质需求,与“存天理,灭人欲”的官方理学分庭抗礼。黄宗羲提出工、农、商“盖皆本也”的思想主张,认为工商业关乎国计民生,理应受到保护。顾炎武曾说“孔子删述六经,即伊尹太公救民水火之心。故曰‘载诸空言,不如见诸行事'……愚不揣有见于此,凡文之不关于六经之指当世之务者,一切不为。”[8]95讲的是做学问应基于国事且益于国事,倡导“经世致用”的实学思潮。这些进步思想家先后对宋明理学的空疏浮泛之风进行了批判,从各自的角度抨击封建礼教,他们的学说主张体现了市民阶层在新的经济形势下的政治要求,引起众多市井平民甚至士大夫的共鸣。

2 士匠结合推动明代江南造物的发展

2.1 “士”“市”间的文化趋同文人士夫长期居于闹市,游走于市井之间,晚明时期市民阶层崇尚新奇的文化特征、印刷业的商业化、文学的通俗化等都影响着士夫的价值观念、审美旨趣以及文化素养,知识分子开始主动将注意力投向市民阶层,出现了迎合市民阶层口味的评书、小说、戏曲等新型文学[9]。

文人获悉大众语言,引俗语入文,《学易堂四笔》自跋有云:“余年三十三之前,不白相,不读书。四十六之后,又读书,又白相。自今以往,不知读书之为白相,白相之为读书。”[10]383其中的“白相”即是苏州一带对于出门游玩的说法,表现了文学的世俗化、平民化。此外,亦有评论古书之风,迎合读者之需“评语取多,不知其赘”“议论取新奇,不顾害理,搜剔幽隐,抉摘琐细”[11],其目的不外乎谋利与求名。再者为通俗小说的盛行,如“三言二拍”(《喻世明言》《警世通言》(图1)、《醒世恒言》(图2)、《初刻拍案惊奇》和 《二刻拍案惊奇》)等皆是对官场的黑暗腐朽、商业的昌盛、城镇的繁华及商旅人士往返南北间贸易活动的展现,描绘了一幅明末社会风情画卷。小说常借古喻今,抨击时事,反映了明末传统自然经济与新兴商品经济之间的矛盾与冲突,其中对于人物的个性更加突出,对人类的物欲追求也不再加以掩盖。虽有品行不佳之人凭个人喜恶,编造故事虚构为小说,然“农工商贩,钞写绘画,家畜而人有之; 痴马矣女妇,尤所酷好”[12]213-214,书坊见有利可循便争相出版。至于戏曲作品,明人极度钟情,上自封建帝王,下至市井百姓,皆趋之若鹜。凡此种种,使得这一时期以宣扬尘世利益和现世享受为主题的通俗文学发展至顶峰,文人士夫与市民阶层在此过程中逐步接近、互融。

2.2 士夫指导下的艺术性互动文人士夫和工匠各自为营的态势在明代中后期开始发生改变,两个群体所擅长之事虽分属不同领域,诉求点不一,但彼此间的相互包容、退让,使其打破了以往的隔阂,建立起一种合作关系,以园林景观、室内陈设、工艺美术及部分文玩器物等为物质载体,形成了士、匠之间丰富多样的互动形式。士与匠在互动中商讨砥砺,各显优长。士者,以自身文化理论知识与艺术审美眼力,多作为设计指导或合作创造者的身份,集中于主观发挥性较强的艺术型造物类别。

当商品经济的巨浪袭来,文人士夫的地位受到震荡,积极投身于文化商品的生产与消费中,书画被视为首选。士夫阶层对于名人书画的鉴赏收藏可追溯至魏晋南北朝时期,至明中期以前,其消费对象仍以士大夫为主,而到明中期以后,工商阶层急于向士人靠拢,因此紧跟其脚步参与书画消费,到明晚期时,江南地区生活风尚开始趋于艺术化[13],且名士之风渐盛,文人书画有了广泛的市场。清人钱泳曾言: “大约明之士大夫,不以直声廷杖,则以书画名家,此亦一时习气也。”[14]263这点可于以董其昌为首的“华亭三名士”和苏州地区“明四家”的发展中得到验证。“明四家”中沈周、文徵明、唐寅三人为吴中文人的代表,不仅精通画学,且善诗书,常佐以诗句题跋。如沈周的《庐山高图》(图3)、文徵明的《积雨连村》(图4)、唐寅的《孟蜀宫妓图》(图5)。而仇英虽为一介贫民,身份地位不如前三家,但因画技高超,创作态度认真、严谨,且画风与文人画息息相通,故而名列“吴门四家”。论及士匠间的艺术性互动,此处以现存于台北故宫博物院的绘画大师文徵明的《寒林钟馗》(图6)为例。台湾学者石守谦先生曾指出画中的寒林背景确系文氏手笔,但从主角钟馗那讲究的姿态、精致的五官以及传神的表情,即显现出作画者拥有高超的人物画技巧,绝非文徵明所为,其作者应是颇受文氏赏识的职业画师仇英。然而此画中的钟馗所带有的一丝文雅之风,确不同于仇英昔日之作,由此推测应是受文氏的指导。可见匠者视士夫为师也,虚心向其请教,从而提升自身品位与文化素养,并领会文人的设计思想及审美趣味,终使所造之物达到理想的境界。如制壶名家时大彬,本喜制大壶“后游松江(娄东属松江府治),闻陈继儒与王世贞诸人品茶试茶之论”[15]495遂改制小壶,茶香氤氲,既适合品茶之需,又可观赏、把玩,因而备受青睐。

《万历野获编》有载:“嘉靖末年,海内宴安,士大夫富厚者,以治园亭、教歌舞之隙,间及古玩。”[16]654明中叶以后,“不许于宅前后左右多占地,构亭馆,弄池塘,以资游眺”[17]1671的禁令被废,江南造园之风逐渐兴盛。文人借园林山水之乐表达其修身养性的隐居情怀,计成、李渔、文震亨等文人都曾参与过园林的设计。诸如园林等的营造类,主要取决于两方面,一为设计,二为施工。孰轻孰重?计成答曰:“世之兴造,专主鸠匠,独不闻三分匠,七分主人之谚之乎?非主人也,能主之人也。”[18]63何为“能主之人”?计成认为,于造园而言“巧于因借,精在体宜,愈非匠作可为,亦非主人所能自主者”因此“犹须什九,而用匠什一”且“须求得人”,一语道破设计者在园林建造之初所起的关键作用。也就是说,凡事不必亲力亲为,但要胸有丘壑,设计者除了具有丰富的园林艺术美学思想,注重对意境的营造外,还应了解士夫的审美意趣、文化理念,反映其隐逸的心态,从而在闹市之中建立起一个相对封闭的清雅之地,如此方可以“能主之人”称之。

苏州文氏家族不仅是书香世家,亦是园林世家,文震亨的曾祖父文徵明可以说是其家族中艺术成就最高者,乃“吴门画派”创始人之一。论及造园实践,文徵明曾建宅园“玉磬山房”,后受王献臣之邀,参与了拙政园的设计工作,从倚玉轩(图7)、繁香坞(图8)、玉泉(图9)的设计图中皆可看出园中的一草一木、一物一景皆安排得错落有致、虚实结合,极富文人诗书词曲的意蕴。对于园林设计理念,文震亨于《长物志》中云:“随方制象,各有所宜,宁古无时,宁朴无巧,宁俭无俗,至于萧疏雅洁,又本性非强作解事者所得轻义矣。”[19]6其认为造园与书画是一脉相承的,园林是物化了的山水图卷,是富有文人情趣的生活情境,强调造物以实用自然为前提。文震亨曾为其园“香草坨”设计假山,叠石则由工匠陆俊卿完成,后有诗《陆秀卿为余移秀野堂前小山》中描述道:“重移岩岫借潺湲,总在经营意象间。半壁笑人俱减样,一春与我共消闲。生成不取玲珑石,裁剪仍非琐碎山。君向迩时真绝技,分明画本耐荆关。”[20]可见文震亨对陆俊卿叠石的赞美。文氏为设计者,陆氏为实践者,在二者的配合之下,叠石从构造、意境到选材和画理上都堪称完美。像文氏这样的世家大族,其社会地位是超然的,一举一动都足够作为引领者开创新的风潮,他们与匠人礼聘邀约、赞赏溢美、同之交流,不限于一地一隅敝帚自珍,对整个文人阶层重视工匠群体及工艺技术的态度起到了十分重要的作用。

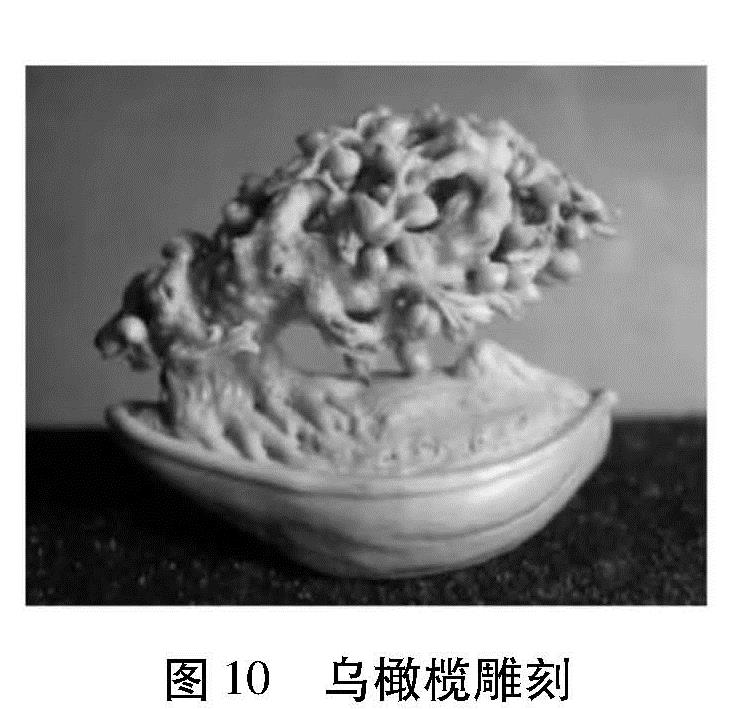

2.3 匠技见长的技术性互动经济的发展虽在一定程度上抬高了匠者的社会地位,但传统观念根深蒂固,在与士夫的互动过程中他们的话语权依然微弱。不过好在工匠多具实践经验和娴熟的技艺,士夫也大都以礼相待,在合作时通过士者的叙述与释义,且自身加以揣摩思考,便可心领神会。而后在领悟要义的基础上融入自身的见解,并考虑施工的可行性、材料的适用性、人力的投入以及成本的控制等因素,终使设计之物得以现世。明宣德年间的核雕“圣手”夏白眼的乌橄榄雕刻(图 10),“能於乌榄核上刻十六娃娃,每一娃娃仅米半粒大,而眉目喜怒悉具。或刻子母九螭,荷花九鹭,其蟠曲飞走之态,成於方寸小核。求之二百余年仅一人耳。”[21]353正如张岱所言:“但其良工心苦,亦技艺之能事。”[22]8此类匠技绝非雕虫小技可比。

“玩好之物,以古为贵”,然而在明中后期的文化艺术品市场中,时玩盛极一时。如“永乐之剔红,宣德之铜,成化之窑”且“其价遂与古敌”[23]653“瓦瓶如龚春的树瘿壶(图 11)、时大彬的书扁壶(图 12),价至二三千钱,龚春尤称难得,黄质而腻,光华若玉。铜炉称胡四,苏松人有多铸者,皆不能及。扇画称何得之,锡器称赵良璧,一瓶可值千钱,敲之作金石声,一时好事家争购之,如恐不及。”[24]何以兴起?“始于一二雅人赏识摩挲,滥觞于江南好事缙绅。”[23]653此为其一; 古玩字画虽可赏鉴收藏,却不便于日常生活之把玩,此为其二; 士夫于日常生活中对品质及艺术之雅的追求,此为其三; 再加之巨商大贾的推波助浪,使得此时的器皿、用具走上了工艺化道路,时玩成为社会风潮。

以紫砂器具为例,起源于宋代,至明中叶以后逐渐发展成了集造型雕刻、诗词绘画、书法篆刻于一体的紫砂艺术。明人周高起所著的《阳羡茗壶系》中记载了不少制壶名家,且有“四家”(龚春、董翰、赵梁、元畅)和“三大”(时大彬、李仲芳、徐友泉)之说,紫砂壶制造业的繁盛可见一斑。若至名手所作,容其情感,独具匠心,则价格更是不菲,“一壶重不数两,价重每一二十金,能使土与黄金争价”[25]1。而砂罐、锡注价本不高,却能“直跻之商彝、周鼎之列而毫无惭色”则依靠的是其品第也[26]17。谈及紫砂茗壶的设计制造,文人陈继儒与紫砂艺人时大彬有着深度的合作。受文人饮茶观的影响,匠者将紫砂壶的形制易大为小,经过改良的支护工艺亦为文玩清供的发展指引了方向。且陈继儒喜茶爱壶,曾宴请时大彬的弟子蒋伯敷赴府上制壶,陈氏看其壶艺精细、不落窠臼,便有意提高其出身地位,易其名为“伯荂”,并撰壶铭。由此可知,士匠之间的关系虽仍是士人高于匠人,但匠人是受到礼遇和尊重的,相互间交往的场合也都较为正式,匠人的社会地位因而得以提高。也正因为有此待遇,匠人才能在自己的领域内做到耐心专注、精益求精,并与士人进行更好的合作,共同推动明代造物的发展。

2.4 在世俗化道路上重建心灵秩序在查阅资料和延伸阅读的过程中,笔者看到有专家学者持有以下观点:在晚明,学者与工匠的互动呈现相互交融的态势,尤其是放弃科举还能坚守儒业的学者群体在世俗化道路上闲而有为,以回应对晚明社会的抗争,在雅俗分途中坚守自己的士人情怀,在双向互动与对话中实现心灵秩序的重建[27]。即学者用著述的方式获取社会或生存方式角色的认同,笔者认为这种融合时代背景的严密逻辑十分中肯。

例如黄成所著的《髹饰录》,不仅显露出器物之美是宇宙之美的化身,还昭示工匠文化为晚明学者提供一种自然的哲学理念。可以说《髹饰录》(图 13)是学者借用工匠群体的行动反应,直指当时社会存在的“奇淫巧技”“文彩不适”等生活漆器髹饰诟病,是对“致知在格物”的理学思潮的回应,以及对传统文化的推崇。又例如计成所著的《园冶》,这本中国首部造园艺术的理论著作,不仅是士人作为学者介入工匠造园活动,对造园设计的指导与体验之作,同时也是在仕途上郁不得志的文人顺应世俗化道路的一种选择,是晚明学者在无奈中找到的一个“参照群体”即工匠群体[27]。此外,《长物志》(图 14)、《天工开物》(图 15)、《三才图会》(图 16)、《骨董十三说》等一大批包罗各行各业技艺的文人著作,其本身的传承意义远超单一的精巧作品,为后人的研究提供了宝贵的材料。

3 工匠精神

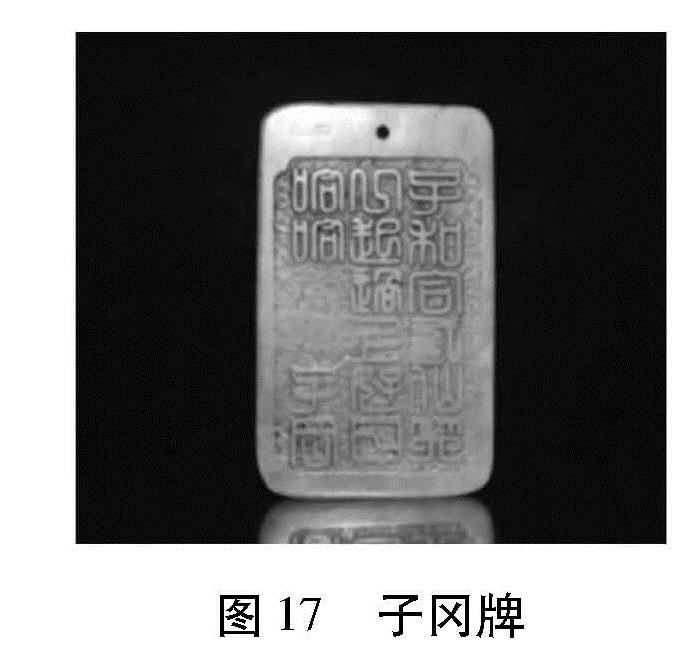

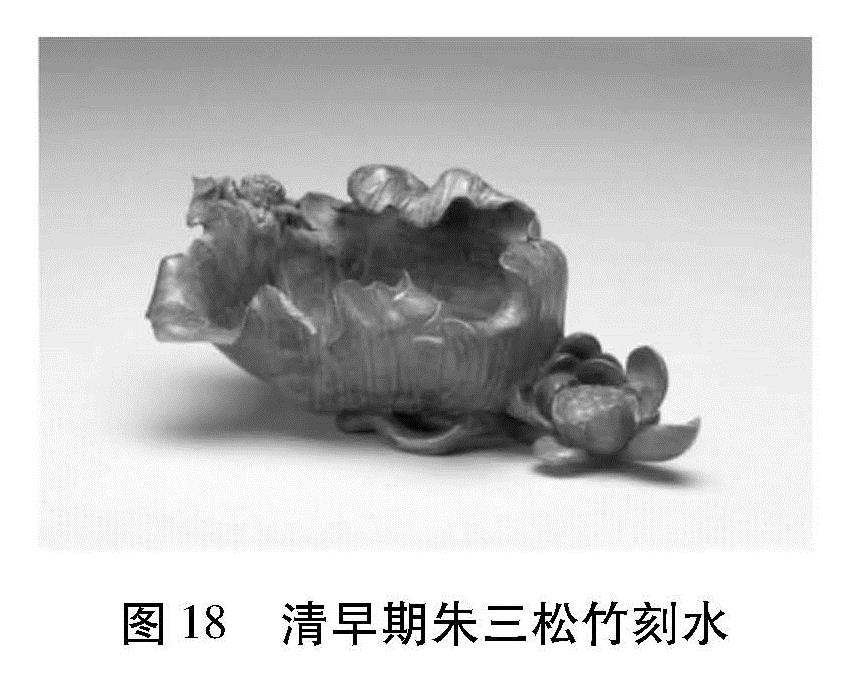

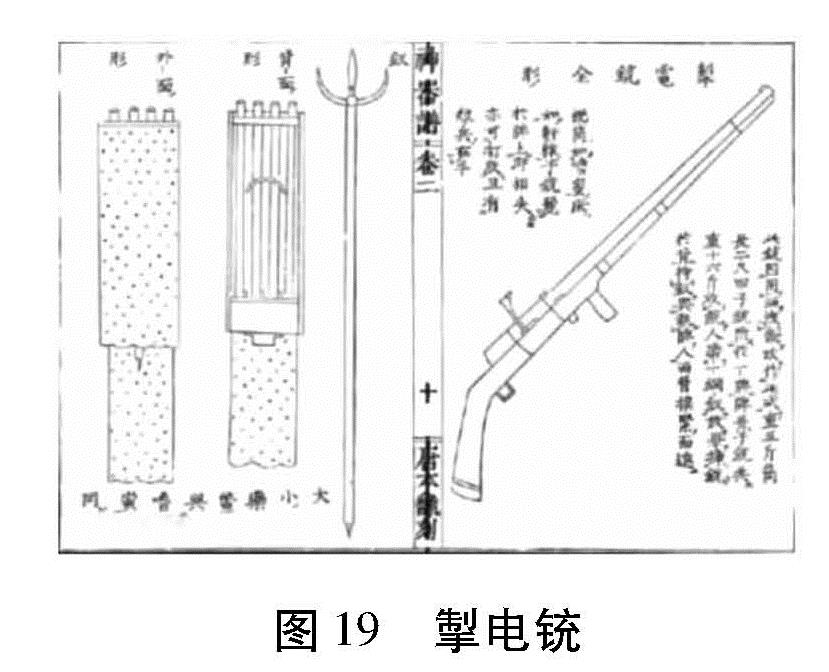

3.1 匠技磨砺及其职业操守从明末人周嘉胄“良工须具补天之手,贯虱之晴、灵惠虚和,心细如发,……又须年力甫壮。”[28]15中可看出其对装潢匠的从业标准之评论,即合精湛技艺、耐心态度、慧巧性情、行事风格、年富力强者,方能胜任。而工匠技艺的层次又分有:如邱山精妙的核上雕刻、《五杂组》中绝伦的刻像、华亭缪氏超群的刺绣技法等为熟能生巧型; 又如陆子冈琢玉(图 17)、徐友泉制壶、朱稚征刻竹(图 18)为表率的技艺精湛型; 再如愈加向文人士大夫的品味靠拢,投其所好,经奇思妙构而造有的独具特色集技、艺、品、道为一体的作品,为技道型; 继而又出现如赵士祯仿制或发明噜蜜铳、迅雷铳,薄玉研制火炮(图 19)等,以军匠为核心的创新型,此四大类。然在当时也不乏凭经验为本钱,进行仿冒、作伪、托名之人,更有因对利益之追逐而弃求精于不顾者。与此相比,那些技艺精湛且秉持品质为生命的信念和价值观的匠人则更显的难能可贵。

古人从一而终的职业操守,加之工匠可相对自由地支配时间与精力,能够全神贯注于自己所擅长之事,刻苦钻研,在反复“试炼”的过程中提升自己的技艺,丰富作品的文化内涵,使创作与身心都到达一个新的高度,经得起世人的推敲。而这一切的前提是要先确保自己可以生存,却又不能一味追求利益回报而不顾质量的好坏,如明末建阳书坊,在利益的驱使下“出书最多,而板纸俱最滥恶,盖徒为射利计,非以传世也”[29]241此种求利行为终使刻印业面临日暮途穷的境地。反观制壶名家时大彬,其作工艺精良,因此所制茗壶价格昂贵,收益可观,这也促使他精益求精,开拓创新。贫困之时他专于所长,富裕之时他也毫不苟且,如此品格高洁者,才能凡事不忘初心,方得始终。

在当时的社会,交通不便、通讯方式落后的情况下,多靠往来信件和人与人之间的口口相传,想要做出自己的品牌,打响自己的招牌,必须要有精湛的技艺,良好的口碑,以及自信自觉的品牌意识,如致力于剞劂刊刻者,完工之后均会在作品上署名以此防范他人借赝品欺客贪价。在明中晚期,剞劂出版和传播发达兴盛,掌握舆情的文人士夫尊重和欣赏良匠之作并予推广,更是成为这一品牌塑造的助力者,使之声名远扬。

3.2 匠人精神永不朽“工匠精神”一词在当下看似时髦,实则为中国人民从古到今,千百年来孜孜不倦的追求。《诗经·卫风·淇奥》中曾曰“有匪君子,如切如磋,如琢如磨”,原意指将骨、角、玉、石加工制成器物并仔细雕琢,而后南宋的儒学集大成者,著名的理学家、思想家、教育家朱熹,将其注解为:“言治骨角者,既切之而复蹉之; 治玉石者,既琢之而复磨之,治之已精,而益求其精也。”也就是我们如今常说的“精益求精”。从明代士匠间的互动中,可以看到:无论是匠人对自身技艺的磨砺,如陆子冈“良工心苦”治玉、赵士祯创新制兵火器; 或是士人对科学技术的探索,如徐光启潜心研西学,亦或是士匠互动中所表现出的礼遇、尊重、谦虚、包容,都是我们在研究和探讨问题时应该学习与借鉴的,在自己的专业内尽善尽美,在与他人的合作中商讨砥砺,汲取优长,互补短板,共同进步。

再观当下,匠人精神依旧是人们所倡导的。从2016年至2018年,“工匠精神”四字三度写入政府工作报告:在十二届全国人大四次会议作政府工作报告上,谈及2016年的工作重点时,李克强总理说:要鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产,培育精益求精的工匠精神。这是政府工作报告中首次提到“工匠精神”这个词,自此“匠人”精神受到越来越多的关注。2017年《政府工作报告》提出,要大力弘扬工匠精神,厚植工匠文化,恪尽职业操守,崇尚精益求精,培育众多“中国工匠”,打造更多享誉世界的“中国品牌”,推动中国经济发展进入质量时代。2018年在第十三届全国人民代表大会第一次会议中,李克强总理再次提到:全面开展质量提升行动,推进与国际先进水平对标达标,弘扬工匠精神,来一场中国制造的品质革命。

清纪昀于《阅微草堂笔记槐西杂志二》中曾曰:“心心在一艺,其艺必工; 心心在一职,其职必举。”从古代的园林、宫殿、铜器、青瓷到如今的高楼大厦、日用百货,都出自一代代的匠人之手。尤其在今天经济全球化的背景下,“中国制造”数量庞大,影响世界,因此工匠精神更加重要,不能一味地追求利益而忽视了品牌与品质。技艺精湛、勇于创新是我们努力的方向,中国创造、赢享世界是我们不懈的追求。弘扬工匠精神,离不开社会各界关注,更需各行各业的匠人们的奋斗。

以“工匠精神”为篇名在中国知网进行检索,时间段覆盖1996—2019年4月,总计6 457篇。仅2016年一年的发文量就接近2 300篇,约占总量的35%,且在2016年之前主要集中于对“工匠精神”内涵及其价值的探讨,较少触及工匠精神与其他领域的关联。而2016年,在研究范围和主题上更是不断拓展,其论述内容涵盖范围较广,涉及众多学科领域。由此看来,对古代工匠精神的研究是十分必要的,古人的许多思想都有可取之道,对精湛技艺的历练、对匠人精神的模塑,以及对自身品牌的塑造,都是当下浮躁的社会所缺乏的。

4 结 语

简而言之,明代江南地区士匠两大群体在造物中所形成的互动,包括互动的原因、形式、结果等,都与其所处时代的政治、经济以及文化背景紧密相连。

明代工匠制度的改革、匠艺传承方式的转变、实学的提出以及儒学的平民化、教育的大众化等都促使匠人不断向文人士夫靠拢,受其指导,领会文人意趣,共同造物。凡此种种皆为工匠对提升自身社会地位的执着追求。此外,从明初的理学到明中期的心学,再到明末的实学等一系列官方哲学的演变,对封建王朝统治需求的适应和对新兴市民阶层所需的思想解放的满足; 以及明成化年间八股取士制度对士大夫所在的精英阶层发展的严重阻碍; 加之自明中期以后,江南地区商品经济快速发展,人们的物质生活得到了满足,致使“偷闲”之风盛行; 晚明时期,江南的城市化、商业化愈演愈烈,文人及时享乐的态度普遍化,更加追求物质享受等诸多原因的推波助澜下,文人士夫开始积极参与各种造物活动,借工匠之手展现自身的才华与文人意趣,其利用自身文化优势,指导或参与造物实践,除“偷闲”观念下的闲情逸致外,更是为了交谊治生之需。然其自身所带有的文化气韵与审美意趣也在客观上提升了匠人的文化素养,同时为江南地区的造物注入了文化内涵。士与匠在互动中各取所需,并相互成就,共同促进了明代江南地区的造物发展,不仅在手工艺领域取得了辉煌的成就,更使得珍贵的技艺得到凝练、传承,甚至由术化道。而作为后人的我们,也因此能够在今天仍有幸看到先人们智慧的结晶。

古代匠人敬业认真,在自己的行业里精耕细作,尽善尽美,其中所包含的求索与专注的精神,在当今时代依然是我们迫切需要的。因此我国领导人倡导“工匠精神”,让其再一次进入人们的视线,并成为热点。无论是传统的手工业者,还是当代的技术型人才,都应具备精益求精、认真负责的“匠人精神”,而这正是我们在经济与科技飞速发展的现代化社会中不迷失自我的关键,坦然克服困难,沉着应对浮躁,在平凡中成就伟大,以普通人比肩不朽。

- [1] 陈宝良. 明代社会转型与文化变迁[J]. 中州学刊,2012(2):137-141.

- [2]刘森林. 明代江南造物设计中士匠互动的再估计——兼述工匠精神[J]. 上海大学学报(社会科学版),2018,35(3):102-114.

- [3]盛春亮. 明式家具成因研究[D].长沙:中南林业科技大学,2015.

- [4]复旦大学上海财经大学.中国古代经济简史[M].上海:上海人民出版社,1982.

- [5]王卫民. 祝允明狂草艺术研究[D].郑州:河南大学,2006.

- [6]陈宝良. 不务本业:明代社会群体之角色转换与业余精神之勃盛[J]. 社会科学辑刊,2014(5):127-136.

- [7]杜游. 意趣与法度[D].南京:南京艺术学院,2016.

- [8]顾炎武.顾亭林诗文集·亭林文集:卷四 与人书三[M].北京:中华书局,1959.

- [9]王春雷,徐志勇.工匠、文人的互动与晚明江南雅宅室内设计[J].南通大学学报(社会科学版),2018,34(2):106-110.

- [10]刘声木.苌楚斋续笔:卷七[M].北京:中华书局,1998.

- [11]陈宝良. 游逸嬉玩:晚明的社会流动与文化的转向[J]. 浙江学刊,2014(5):40-49.

- [12]叶盛.水东日记:卷二十一[M].北京:中华书局,1997.

- [13]陈宝良. 风物闲美:晚明江南生活[J]. 博览群书,2012(4):20-25.

- [14]钱泳.履园丛话:卷十[M].北京: 中华书局,1997.

- [15]中国地方志集成·江苏府县志辑39嘉庆增修宜兴县旧志:卷末·艺术卷[M].江苏:江苏古籍出版社,1991.

- [16]沈德符.万历野获编:卷二十六[M].北京: 中华书局,1989.

- [17]张廷玉.明史:卷六十八[M].北京:中华书局,1974.

- [18]计成.园冶:卷一[M].北京:城市建设出版社,1957.

- [19]文震亨.长物志:卷一[M].北京:中华书局,1985.

- [20]刘仁芳,沈永宝. 论“士匠结合”的明清江南私家园林叠石[J]. 南京林业大学学报(人文社会科学版),2014,14(4):101-108.

- [21]高濂.遵生八笺:燕闲清赏笺[M].兰州:甘肃文化出版社,2004.

- [22]张岱.陶庵梦忆:卷一吴中绝技[M].北京:中华书局,1985.

- [23]沈德符.万历野获编:卷二十四[M].北京: 中华书局,1989.

- [24]袁宏道.袁中郎全集:卷十六[M].香港广智书局,1936.

- [25]周高起.阳羡茗茶系[M].巫祯来,辑录.台北:博远出版社,1990.

- [26]张岱.陶庵梦忆:卷二[M].砂罐锡,注.上海:上海杂志公司,1936.

- [27]潘天波.齐尔塞尔论题在晚明:学者与工匠的互动[J]. 民族艺术,2017(6):43-50.

- [28]李斗.扬州画舫录:卷十七.[M].扬州: 广陵书社,2010.

- [29]谢肇淛.五杂组:卷十三[M].上海:上海古籍出版社,2012.