(School of Liberal Arts, Shaanxi University of Science and Technology, Hanzhong 723000, China)

Zhang Ailing; Nightmare in the Red Chamber; Dream in Red Mansions; version

DOI: 10.15986/j.1008-7192.2019.03.012

备注

《红楼梦》被张爱玲称为自己“一切的源泉”,在其学术著作《红楼梦魇》中,通过对《红楼梦》各版本的仔细比较,张爱玲认为研究《红楼梦》版本不能以“本”为单位,而应以回、段、句为单位,对《红楼梦》后四十回续书的不足之处也进行了举证和批判,同时她还考证了《红楼梦》改写情节的原貌与遗稿的内容,对周汝昌所列举的十种早本结局也进行了逐一辨析。张爱玲研究《红楼梦》的方法别具一格:识小辨微,浅斟细酌; 旁征博引,独抒己见; 古今贯通,中西并用。正是这种独特的考据方法和考据思维,使她对学术界一直存在争议的问题也有了自己的见解。然不论是续书“狗尾续貂”“附骨之疽”的评价,还是《红楼梦》是创作而非自传的见解都还尚待商榷。

Referring Dream in Red Mansions as the source of all, Zhang Ailing carefully compare each version of the novel in her academic book Nightmare in the Red Chamber. Rather than taking different versions of the whole book as the research unit, Zhang Ailing prefer the comparative study of the chapter, the paragraph, the even the sentence. She also criticizes the shortcomings of the sequel of last forty chapters of Dream in Red Mansions with evidences, examines the original of rewritten plot and the contents of the manuscript, and analyzes the ten endings of the early versions listed by Zhou Ruchang. Zhang Ailing's research technique of Dream in Ted Mansions is unique: paying attention to every detail with carefully contemplation, expressing her own opinions while citing various authorities, employing western and Chinese knowledge with well-versed learning of ancient and modern times. It is this unique method and mind of textual research that makes her uphold her own opinions on the controversial issues in the academic world. However the commend of the sequel as an unworthy continuation to the masterpiece or the gangrene attached to the bone and the idea that Dream in Red Mansions is a literary creation rather than an autobiography are yet to be discussed.

引言

张爱玲深爱《红楼梦》,如其在《红楼梦魇》中有云:“这两部书(《红楼梦》和《金瓶梅》)在我是一切的源泉,尤其是《红楼梦》。《红楼梦》遗稿有‘五六稿'被借阅者遗失,我一直恨不得坐时间机器飞了去,到那家人家去找出来抢回来”[1]5。她在《红楼梦未完》中又道:“有人说过‘三大恨事'是‘一恨鲫鱼多刺,二恨海棠无香',第三件不记得了,也许因为我下意识的觉得应当是‘三恨<红楼梦>未完'”[1]6。可见,张爱玲对《红楼梦》的一片痴情。其小说创作也深受影响,吕启祥将张爱玲小说与《红楼梦》作了一番比较得出:“我们从《金锁记》等张爱玲的小说中,清晰地看到了《红楼梦》的巨大艺术投影; 或者说《红楼梦》这颗根深叶茂的艺术大树,泽溉后世,它那富于生命活力的艺术种子,早已在中国现代小说包括张爱玲的小说中,开花结实,这对于当今的创作和研究,都应是一种有益的启示”[2]。

张爱玲的创作与《红楼梦》有很深的渊源,对于《红楼梦》一书,她用“十年工夫”品味、考据,形成自己独特的考据方法,而其学术著作《红楼梦魇》中因呈现思维跳跃、逻辑不清等特点,学界对其著作的研究较为单薄,故而笔者通过对文本的详细挖掘,总结归纳出张爱玲对《红楼梦》版本考据的主要结论。研究其考据方法,并对书中提出的狗尾续貂、附骨之疽和是创作而不是自传的说法提出自己的见解,以期对张爱玲作品及《红楼梦》的研究有所补益。

1 张爱玲对《红楼梦》的版本考据结论

《红楼梦》作为中国古典小说最高峰,为了保证它的完整性、艺术性,使其价值历经各代而不衰,版本问题研究十分必要。《红楼梦》版本问题十分复杂,主要原因在于曹雪芹“批阅十载,增删五次”的原稿已经散佚,而各种抄本之间不同之处较多,或一种抄本之中上下文不接榫,遗字、错字、漏字现象颇多等情况给读者阅读带来许多困惑。综合各时期对《红楼梦》版本研究的重要人物有胡适、林语堂、冯其庸、俞平伯、顾颉刚、周汝昌、周邵良、张爱玲、赵冈、汪原放、王珮璋、吴世昌、梅节、刘世德、欧阳健、沈治钧、陈林等等。

作为《红楼梦》版本研究者之一,张爱玲在《红楼梦魇》中表达了许多自己独到的观点,笔者归纳总结了以下几点。

1.1 《红楼梦》版本研究不能以“本”为单位,而应以回、段、句为单位张爱玲精通《红楼梦》的各个版本,在《红楼梦魇》中她对全抄本、甲戌本、乙卯本、庚辰本、戚本、甲辰本等都有详细考证,通过各个版本之间回与回的对比分析,张爱玲得出哪个版本的某一回相对早一些,某一回更好些,某一回是后改的,并考证了为什么要改写。张爱玲认为《红楼梦》“改写二十多年之久,为了省抄工,不见得每次大改几处就从头重抄一份。当然是尽量利用手头现有的抄本。而不同时期的早本已经传了出去,书主跟着改,也不见得每次又都从头重抄一份。所以各本内容新旧不一,不能因某回某处年代早晚判断各本的早晚。这不过是常识,但是我认为是我这本书的一个要点”[1]2。

在《初详红楼梦》中,张爱玲将全抄本与庚辰本的“晴雯入梦”一回作比较,全抄本记为“向宝玉哭道”,庚本作“笑向宝玉道”。不仅比较出来全抄本这一回早于庚辰本,而且认为后改的庚辰本更“回味无穷”[1]60。从一个“笑”字着手判断一回的早晚,过于武断,证据不足。但是张爱玲不以一回判断各本的早晚,做到不以“本”为单位,而以回、段、句为单位的做法值得提倡。在《初详红楼梦》中,张爱玲又指出“至少第三十八回是庚辰本较全抄本为早。但是全抄本第十九回后还是大部分比庚本早”[1]68。显然,比较版本之间的早晚不能因为某一回某一处的早晚而下定论。

正是在“不以‘本'为单位,而以回、段、句为单位”的观点指引下,张爱玲对甲戌本的地位提出质疑。最早确立甲戌本重要地位的是胡适,后俞平伯、吴世昌等人也表示认同。陈毓罴道:“在脂本的系统中,甲戌本由于它的正文所根据的底本是较早的,因此它比其他各本更接近曹雪芹的原稿”[3]186。但张爱玲认为,庚辰本比甲戌本可靠。她通过甲戌本第六回“姥”和“俇”的改写以及字注的前移,认为“甲戌本第六回比庚本第十7十八回合时间稍后,因此甲戌本并不是最早的脂本”[1]74。另外,在贾环烫伤宝玉的一回中,张爱玲又作出考证,“全抄本此回无疑的是初稿。甲戌本是改稿,庚、戚本是定稿,但是都有漏改漏删”[1]99,张爱玲同时对甲戌本特有的凡例也表示怀疑[1]74。

张爱玲从回、断、句为着手点来研究《红楼梦》的方法令学界耳目一新,同时也引起红学界的重视和深思。正如陈维昭先生所说:“张爱玲的这一观点( 笔者按: 即《红楼梦》的版本研究不能以‘本'为单位,而应该以回、段、句为单位)在下一个时期真正产生它的影响,逐步成为《红楼梦》版本研究者的一种信念。那种以‘本'为单位、整齐划一的版本源流图将被发现是不符合事实的”[4]439。

1.2 《红楼梦》后四十回续书的不足之处张爱玲对续书大张挞伐,认为后四十回是“狗尾续貂”“附骨之疽”[1]3。

在人物形象的描写上,她批判续书与原著的描写相背离。如她指出续书对晴雯的描写:“晴雯到底是个丫头,也没有什么大好处。”与原著所描写的“不甘心受环境拘束的,处处托大,不守女奴的本分,而是个典型的女孩子”不符合[1]11。另外,她批判续书中林黛玉水红绣花袄、赤金扁簪的搭配[1]12,也批判续书结尾处对贾宝玉的大红猩猩毡斗篷的描写,认为太显阔气,与当时人物处境不符[1]12。如此分析可见,张爱玲对续书“狗尾续貂”的评价却也不过分。张爱玲指出,高本违反原书旨意最突出的例子是对袭人的描述。在《红楼梦未完》中,她比较脂本第六回宝玉“遂强袭人同领警幻所训云雨之事”,与甲本的“遂与袭人同领警幻所训之事”,认为虽然不知原续书人是否已经改“强”为“与”,“但因为甲本对袭人始终异常注目,几乎可以断定是甲本改的”[1]32。为什么高鹗“恨袭人”?张爱玲从高鹗与畹君的历史事实入手,认为高鹗笔下的袭人的形象来源于他的下堂妾——畹君。她列举了两人之间的相似处,最终得出高鹗在真实世界中“始终不能承认他的畹君是这样的,对袭人却不必避讳,可以大张挞伐”[1]52。对袭人的描写可以反映高鹗一个阶段的心理。

在续书的内容上,首先,她批判续书一页之中自相矛盾。如在《红楼梦》第一〇一回巧姐夜啼:“只有一个孩子,而前文作大姐儿,另有一个长女巧姐。一页之中自相矛盾。”[1]14其次,她批判程甲本的道学气。如“甲本道学气特浓,巧姐是闺名,堂叔也不能乱叫。”[1]16“看来旧本一定也是‘风情月债',甲本特别道学,觉得不妥,改写‘风清月白',表示她管的风月是清白的”[1]24。“这大概是卫道的甲本的手笔,一定要妙玉不屈而死才放心,宁可不符堕落的预言”[1]31。再次,张爱玲还指出了程乙本的多此一举。如她指出凤姐的话“‘咱们家的规矩,要拜堂的',可发一笑,谁家不拜堂呢”[1]16。最后,书中她在红学家赵冈指出后四十回有两处不接榫之后,又发现了新的漏洞,即在鲍二与何三的纠葛上。张爱玲在叙述这个问题时,首先指出续书人的不用心。她认为可以用来旺的坏蛋儿子来代替续书创造出的周瑞的干儿子何三,或是直接用周瑞的儿子来制造下文的矛盾,但是“因为续书人一贯的模糊影响,仿佛记得有这么回事,也懒得查。万一周瑞没儿子呢?说是干儿子总没错”[1]35。其次她指出琥珀等伪造的失窃东西竟被找到。后张爱玲认为“鲍二与何三不打不相识,竟成为同党。两次实写众贼,都没有鲍二,想有佚文”[1]35。

1.3 《红楼梦》改写情节的原貌与遗稿的内容(1)《红楼梦》改写情节的原貌。张爱玲在《四祥红楼梦》中详细考证了红玉、惜春、迎春的早期形象。张爱玲认为“红玉是林之孝的女儿”是后改的,所以与早本第六十三回中晴雯故事有冲突[1]194。《红楼梦》后文中红玉遗失手帕梦见被贾芸拾了去,张爱玲考证出,红玉的梦是次序颠倒,应是红玉看见贾芸拾去她的手帕再做梦梦见是贾芸拾去的。并且在贾芸初次见到红玉时,红玉喊得那声“哥哥”,不是喊得贾芸,而是后人改写过程中删去了她哥哥的内容,红玉那天本是到书房找她哥哥的。

关于惜春,张爱玲认为惜春本是贾政幼女。她通过第五十五回中凤姐与平儿谈话“二姑娘是大老爷那边的,也不算。剩下三四个(探春、贾兰),满破着每人花上一万银子”[1]212,指出凤姐两次把惜春看作荣府中的人,其原因是惜春本是贾政幼女。“今本惜春是贾珍之妹,是后改的,在将《风月宝鉴》收入此书的时候”[1]212。在《五祥红楼梦》中,根据第六十二回林之孝家的报告探春,要撵惜春丫头的母亲的那几句话,张爱玲再次推断惜春是贾政之女。

有关迎春的形象,张爱玲在《五祥红楼梦》指出,《红楼梦》早本中还有贾政,而贾赦和宁府都是后加的,迎春早期形象与惜春不同,不是贾政的女儿,“她是与贾赦夫妇邢夫人同时添写的人物”[1]298。

(2)《红楼梦》遗稿的内容。张爱玲在《自序》中说:“《红楼梦》遗稿有‘五六稿 '被借阅者遗失,我一直恨不得坐时间机器飞了去,到那家人家去找出来抢回来。”[1]5这遗失的‘五六稿 '的内容,她在《四祥红楼梦》中指出包括小红茜雪狱神庙慰宝玉和贾芸仗义探庵。之后,张爱玲又指出畸笏看过的百回《红楼梦》末了的“悬崖撒手”回也遗失了,但这回“也许不在那‘五六稿'内”。除此之外,遗失的还有宝玉迁出大观园、探春远嫁、黛玉离世、贾家获罪以及“花袭人有始有终”“撒手”诸回的初稿。[1]262

1.4 《红楼梦》各早本结局的探究张爱玲整理了周汝昌在《红楼梦新证》增订本中的十种 “旧时真本”资料,并对每一种都进行了详细分析。

(1)平步青《霞外捃屑》卷九中描述的《石头记》结局是,湘云嫁宝玉,宝钗早寡。张爱玲评此本并非“旧时真本”,“此本是看了批语全删的甲辰本续书的,再不然就是为了迁就‘因麒麟伏白首双星'回目,不管这句批语”[1]277。

(2)蒋瑞藻《小说考证》卷七引《续阅微草堂笔记》描述的《石头记》结局是,荣宁二府败落后极为萧条,宝钗早卒,宝玉沦落为击柝之流,湘云成为乞丐,后与宝玉成为夫妻。张爱玲评湘云沦为乞丐是后加的,目的是使她与打更的宝玉在风雪夜相逢,所以湘云为丐与宝玉敲更一样,都不是最早的情节。[1]282

(3)王伯沆认为《石头记》结局是,宝玉娶湘云后,晚年贫困,二人以拾煤球生活,饥寒穷苦,栖于街卒木棚中。张爱玲评宝玉充当看街兵,可见穷困之景。乾隆年间著书时还没有煤球,宝玉湘云捡的应是别人烧剩的煤核。“但是‘ 街卒木棚'是个时代的标志,使(三)成为可靠的原本。”[1]283张爱玲在《五祥红楼梦》中也一再强调第一个早本没有贾赦、贾雨村,也没有甄家,贾家也并未获罪。在上面的“旧时真本”中,没提抄家,也没写贾家获罪,且宝玉湘云白头偕老又符合早本意思,所以张爱玲认为这分明就是第一个早本。

(4)启功《记传闻之红楼梦异本事》描述的《石头记》结局是,宝钗产后病死,湘云寡,再醮宝玉,宝玉沦落为看街兵。北静王路过,认出宝玉,将他招入府中。后与作者同住,宝玉口述身世,作者听闻后作此书。张爱玲评这一“旧时真本”也是后人续书的,并不是“通部补撰传闻中的早本”[2]288。一方面,她指出此本结尾处说是根据宝玉述说而著书,这与楔子冲突,也与卷首作者自述冲突。另一方面,张爱玲考证出《红楼梦》前八十回中,后加了北静王的五回内容,所以“第一个早本没有北静王,因此结尾也不会有宝玉重逢北静王”[1]288。

(5)《红楼梦补》犀脊山樵序中描述的《石头记》结局是,八十回原本结尾处,宝玉遵循元妃之命娶宝钗,黛玉抑郁而亡。张爱玲评这一结局是循着第二十八回的线索,元妃端午节赏赐礼物独有宝钗与宝玉相同。但她根据一七五四年的本子以及明义《题红楼梦》诗“安得返魂香一缕,起卿沉痼续红丝”判断出,黛玉死后宝玉才定亲。“第一个早本内大概也是这样,此后改为奉元妃命定亲后黛玉才死。”[1]299

(6)境遍佛声著《读红楼梦剳记》中描述的《石头记》结局是,旧本结尾处袭人嫁与蒋玉菡,家道兴隆,不忆旧主。一日大雪,宝玉化斋于袭人家门前,袭人与宝玉在对望中,两人扑地而殁。 张爱玲首先认为宝玉与嫁作他人妇的袭人同死,太过荒谬、太不值得,且原著中袭人在宝玉没有出家前已出嫁。另外,“为了黛玉出家,倒又与袭人作同命鸳鸯,岂不矛盾”[1]301。最后,张爱玲也指出袭人嫁与蒋玉菡,是作者美化了她的婚姻。蒋玉菡身为名旦,有钱有势,娶妻绝不能马虎。袭人地位低微,且与宝玉已经产生关系,要嫁也只能作妾。

(7)《石头记集评》描述的《石头记》结局是,宝玉走失,甄宝玉进京入贾府,贾府人都错认为是宝玉,后甄宝玉梦见宝玉,宝玉告诉他出家原因,提及黛玉是神女,已归位。在张爱玲整理这些资料前,此本已被断定是根据程本改写的,是续书[1]277。

(8)万松山房丛书本《饮水诗词集》描述的《石头记》结局是,湘云沦落为女佣,宝钗黛玉流落于教坊。张爱玲根据此本结尾处“今本即当时武英殿删削本也”的描述,认为这又是“添改程本的又一刻本”[1]277。此本为又一续书。

(9)日本三六桥百十回《红楼梦》描述的《石头记》结局是,宝玉入狱,小红探监; 小红嫁与贾芸; 宝钗因难产而去世,宝玉续娶湘云; 探春远嫁; 妙玉沦为娼妓; 凤姐被休。张爱玲评此本看似可信度最高。她认为“贾芸红玉的恋爱是一七六〇本新添的,伏下抄没时与抄没后他们俩是两员大将,一个‘仗义探庵',一个在狱神庙援助宝玉。三六桥本兼有一七六〇以来与第一个早本的情节,当是根据早本续书,兼采脂批内的线索”[1]279。另外,“杏元和番”犯了元妃的讳。张爱玲认为“杏元和番”这一回抄自第一个早本。最后,她总结道“三六桥本虽然是续书,有部分早本保留在内,仍旧是极珍贵的”[1]282。

(10)宣统年间端方藏《红楼梦》抄本描述的结局是,八十回后,黛死娶钗,家道中落,宝钗难产而亡,宝玉更加放纵,穷困不能自存。湘云新寡,宝玉续娶湘云。蒋玉菡拥巨财,宝玉多次借款,蒋玉菡不悦令人撵逐,袭人斥之方罢。后“九门提督”北静王经过,见宝玉生活困苦,给予资助,但宝玉最终还是潦倒以终。张爱玲评此本写“家计日落”与其他本写抄家不同,这部分应来源于第一早本。其中宝玉的罪名“放纵”,她认为也是第一个早本的原文。但端方本受程本后四十回影响,书中处处点明是满人与原书不相符合。此外,张爱玲认为北静王“九门提督”的官衔的描述,是端方本改南京刻本而作的。端方本续书人鄙视宝玉,蒋玉菡撵逐宝玉,后袭人斥之方止,“大概是端方本编出来骂宝玉的”[1]291。

总之,关于第一个早本的结局,张爱玲认为其悲剧不是源于抄家,而是个性格的悲剧,主要人物都是自误,贾家的衰败源于宝玉。早本中,宝玉没有出家而是与湘云白头偕老,但是如此结局的话,贾家不应衰落至此,要写贾家败落就不得不写获罪[1]319。因此,张爱玲解释曹雪芹“折阅十载,增删五次”的内容 ——“最初十年内的五次增删,最重要的是双管齐下改结局为获罪与出家”[1]318。

2 《红楼梦魇》中的版本考据特点

红学大师周汝昌评价张爱玲对《红楼梦》的考证道:“只有张爱玲,才堪称雪芹知己。我现今对她非常敬佩,认为她是“红学史”上一大怪杰,常流难以企及。张爱玲之奇才,心极细而记(记忆力)极强,万难企及”[6]3。“心极细而记极强”正指出了张爱玲《红楼梦魇》中的考据特点。笔者认为《红楼梦魇》的考据特点有以下几点。

2.1 识小辨微,浅斟细酌首先,张爱玲注重内容的细节刻画。她在《红楼梦未完》中论及《红楼梦》的满汉习俗问题时,首先举证书中第二十五回的跳神和后文中的一些哭丧习俗,接着又论及大观园姐妹是否裹小脚,说明续书中多表现满人习俗[1]7。识小辨微,研究对象从小处着手,进而一步步深入问题,得出结论。

其次,张爱玲经常通过字或句的差异考证版本时间早晚。如在《四祥红楼梦》中,“有一句庚、戚本作‘贾蓉撇下他姨娘,便抱着丫头们亲嘴'; 全抄本作‘贾蓉便下炕来,便抱着丫头们亲嘴'”[1]206,张爱玲认为全抄本此处因为姨娘指代不明,索性删去,而后一个“便”字是由于删改时不注意而留下的,“因此全抄本是此回的改本,庚、戚本较早,依照改本逐一修改”[1]206。又如在《二祥红楼梦》中,她指出“甲戌本第六回显然是旧稿重抄,将‘嫽'、‘旷'改‘姥'、‘俇',加注。”[1]74张爱玲通过对庚辰本与甲戌本这两个字的考证,更加确定庚辰本比甲戌本可靠的结论。

再次,在《红楼梦魇》中,张爱玲也注意到各版本中方言的使用。如在《初详红楼梦》中,她指出全抄本吴语特多。在《二祥红楼梦》中,张爱玲通过方言比较出了戚本、甲戌本、庚本与全抄本在第67八回的时间早晚问题,她根据南北方口语推断此三回中全抄本最早,其次为庚本,接着是甲戌本和戚本[1]89。

陶小红指出赵冈的《张爱玲与红学》中就对张爱玲对语言的敏感表示欣赏:“他认为,以往红学家只注意‘南北兼用,但从来没有像张爱玲这样仔细挑拣过……从吴语出现之频率来推断各稿本成书之先后早晚。'”[6]15

最后,张爱玲还通过誊抄装订程序来判断版本的早晚问题。如在《二祥红楼梦》中,她谈及甲戌本第十三回是新删天香楼的本子时,又讲述了甲戌本誊抄装订上的特点:“此本第十三至十六回这一截,总批改为回目前批,大概与收集散批扩充总批的新制度有关。回目后批嵌在回目与正文之间,无法补加。随时可能在别的抄本上发现可以移作总批的散批,抄在另一叶上,加钉在一回本前面,只消在誊清的时候续下页,将回目列在下一行,再下一行是正文,这就是回目前批。到了第二十五至二十八回,又改为回后总批,更方便,不但可以后加,而且誊清后还可以再加,末端开放。这都是编者为了自己的便利而改制。”[1]105

又如《三祥红楼梦》中,张爱玲根据誊抄装订程序判断第七十五回贾珍收下甄家寄放财物是早本原有的,而“至于尤氏撞见甄家暗移家产到贾政处,这一节正如贾赦的扇子的公案,也是后添的,按照此书最省事的改写方式,在回首加一段,只消在一回本稿本上加钉一叶。”[1]140后文中,张爱玲又指出第三十七回在誊抄装订上也有上述特点,“第三十七回回首贾政放学差一节,也是用同样方式后加的。全抄本漏改,因此缺这一段,回首曾有一张黏贴的纸条,想是另人补抄这一段,后又失落”[1]140。

“识小辨微”的方法是张爱玲研究《红楼梦》的突出特征,对她的版本研究具有重要意义。陈维昭先生说:“随着识小辨微的深入,张爱玲终于感悟到《红楼梦》版本流变的复杂性,并提出了相应的研究方法。她的提示与研究为下一时期的《红楼梦》版本研究开启了一个新的视点。”[3]439

2.2 旁征博引,独抒己见《红楼梦魇》一书中,多次引用周汝昌、俞平伯、陈毓罴、吴世昌等红学大家的一些考证来证明自己的观点,或是将这些考证作为反驳对象引出自己的结论。

张爱玲在考证高鹗、袭人与畹君的文章中,就引用了吴世昌的《从高鹗生平论其作品思想》的内容,用以证实畹君确有其人以及她与高鹗的关系。在此基础上,张爱玲考证出畹君与袭人的相似之处,推测出高鹗对袭人“大张挞伐”的原因。另外,她在指出甲戌本不是最早的本子,并对甲戌本特有的凡例也表示怀疑时,首先对陈毓罴对凡例考证的三点结论表示赞同,在陈毓罴的结论基础上进一步对凡例进行探索。《二祥红楼梦》中在论及删天香楼一段时,张爱玲留意到,庚辰本在秦氏托梦嘱要求购买祭祀产业以防抄家的地方多了一句批语,“然必写出自可卿之意也,则又有他意寓焉”[1]108。针对“又有他意寓焉”的解释,张爱玲在下文中引用了吴世昌《红楼梦探源》的考证以及宋淇《论大观园》的一段言语。

关于张爱玲反驳前人观点的例子,较典型的有甲戌本的地位问题。张爱玲论及此问题时先说明了由胡适提出、俞平伯等人支持的“甲戌本最早论”,以及引用陈毓罴说甲戌本正文的“底本是最早的,因此它比其他各本更接近曹雪芹的原稿”[1]72的话语,然后在后文中,张爱玲通过庚辰本与甲戌本在“嫽”“旷”与“姥”“俇”的不同,表明自己的观点。《红楼梦魇》中,张爱玲在引用周汝昌的考证结论时,又多有反驳。如在《五祥红楼梦》中,她引用了《红楼梦新证》中关于李煦事败后总管内务府的一道奏折的一段话,作为周汝昌推测八十回后史家抄没时,湘云被卖为奴的证据。但她也指出“周汝昌误认为‘五十一'为音译人名,崇文门监督的名字,满清政府绝对不会译得这样滑稽。”[1]278在论及几个“旧时真本”时,张爱玲认为,“周汝昌将第一个早本与有关无关的几种续书混为一谈”,且他在推测八十回后的情节时也缺乏严谨的态度[1]294-295。

2.3 古今贯通,中西并用首先,《红楼梦魇》中论及作者观点时多次结合史学。如张爱玲在考证为什么红玉要改为林之孝的女儿以及这样改是否使她在抄家后能够帮助宝玉的问题时,就结合了曹家抄家的历史事实来作出推测[1]230。又如张爱玲在论及“旧时真本”之四——宝玉沦落为看街兵而住“堆子”时,就根据清代史料《东华录》对当时的看街兵制度做过一番考证[1]282。

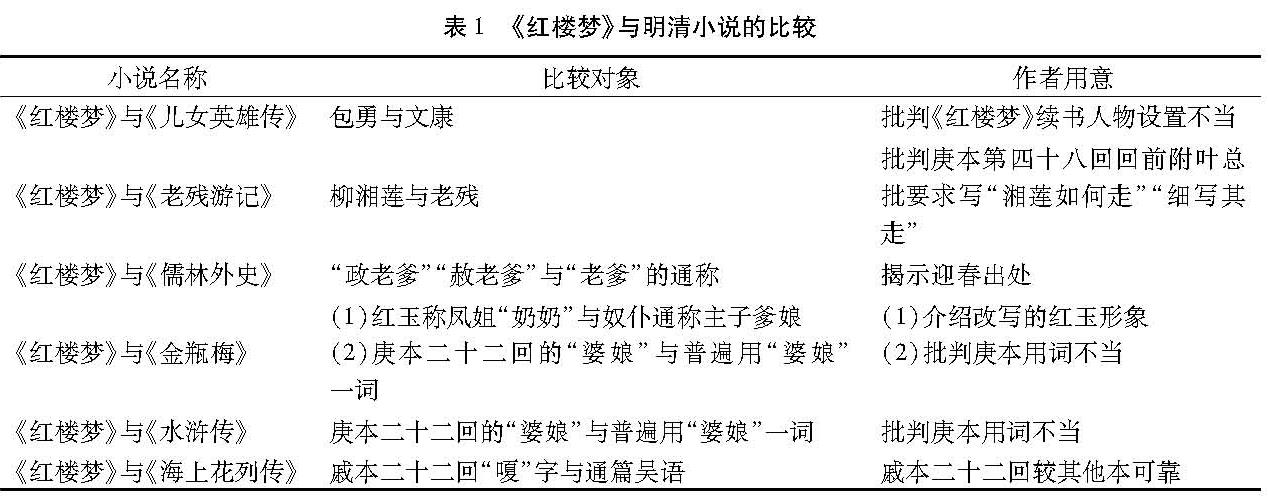

其次,《红楼梦魇》中还多次提到明清时期其他作品,张爱玲通过与他本的比较,表明自己的观点(表1)。张爱玲对晚清著名小说十分熟悉。见微知著,从细微处将《红楼梦》与这些晚清著名小说进行比较,得出《红楼梦》早本情况。

再次,张爱玲受“新红学”的影响很深。她在书中多次提及胡适、俞平伯等人对《红楼梦》的考据,对周汝昌《红楼梦新证》也很了解。不仅如此,她所提出的“创作说”因受“新红学”理论的影响,使她的观点始终带有曹贾互证的成分,潜移默化地影响着张爱玲对《红楼梦》的认识。

最后,张爱玲在《红楼梦魇》一书中还运用国外理论考证《红楼梦》。如她用心理学分析早本中的情节以及曹雪芹的创作心理。如,在红玉梦见贾芸拾到自己手帕的情节中,张爱玲提出自己对红玉梦中的疑惑时,认为“近代的ESP研究认为可能有前知的梦”,但又考虑到“曹雪芹虽然在写作技巧上走在时代前沿,不可能预知弗洛伊德‘梦是满足愿望的'理论”[1]220。这为下文她考证出红玉的梦的情节是次序颠倒做好铺垫。在《五祥红楼梦》中张爱玲认为曹雪芹是逼不得已添写贾家获罪,加宁府是为了掩饰,以免太过像曹家本身,“曹雪芹是个正常的人,没有心理学上所谓‘死亡的愿望'”[1]319。此外,她还举出了宋淇《论大观园》中亚里士多德的三一律理论,认为“如果能看到原有的后廿回,那真是完全遵守三一律了”[1]185。关于国外对中国文化的研究,她在书中也有提及。如在《五祥红楼梦》说起湘云前,说到一位教授太太关于中国人的侠女崇拜的博士论文。

综上可见,张爱玲实可以算得上是一位学贯中西的大家。胡兰成在《论张爱玲》一文中说张爱玲:“宁愿择取古典的东西做材料,而以图案画的手法来表现。因为古典的东西离现实愈远,她愈有创造美丽的幻想的自由,而图案画的手法愈抽象,也愈能放恣地发挥她的才气,并且表现她对于美寄以宗教般的虔诚”[7],这“古典”就包括中国古代的唐诗、宋词、元曲、明清小说。对西方文学,她也是颇有了解。郭玉雯在《红楼梦学——从脂砚斋到张爱玲》中就注意到:“张爱玲在《红楼梦魇》中已采用西方的一些学术语汇了,奇妙的是她能将小说批评语汇和脂评用词融会一处而不显矛盾”[8]406。

3 《红楼梦魇》中的可商榷之处

张爱玲在《红楼梦魇》中探讨了学术界一直存在争议的两个问题:一是对后四十回续书的评价,另一个则是《红楼梦》一书的性质问题。她在前人考据基础上,提出了自己的见解。对于续书,她持批判态度,甚至认为其是“狗尾续貂”“附骨之疽”。同时她在《三祥红楼梦》中,明确指出《红楼梦》是创作不是自传。笔者认为这两种说法实有可商榷之处。

3.1 “狗尾续貂、附骨之疽”之说爱之深责之切。张爱玲将《红楼梦》视为自己“一切的泉源”[1]5,于己而言,人生“三大恨事”其中就包括《红楼梦》未完。张爱玲去世后,其骨灰遵照生前遗愿撒入太平洋。水晶说:“她选择‘撒骨灰'这样一条路来安排自己的后事,也是其来有自的。她热爱《红楼梦》,崇拜曹雪芹。《红楼梦》书中,黛玉的自挽诗《葬花词》这样说:‘天尽头,何处有香丘?'……宝玉也常常把‘化灰'这两个字挂在嘴边,‘化灰'是宝玉的口头禅。她真是毫不愧疚地做了曹雪芹的忠实信徒”[9]92。也许正因为这份深爱,所以对续书笔诛墨伐。她在序言中指出:“《红楼梦》未完还不要紧,坏在狗尾续貂成了附骨之疽——请原谅我这混杂的比喻”[1]3。

对于高鹗续书好坏,学术界历来争论不休,聚讼纷纭。胡适曾指出:“我们平心而论,高鹗补的四十回,虽然比不上前八十回,也确然有不可埋没的好处。他写司棋之死,写鸳鸯之死,写妙玉的遭劫,写凤姐的死,写袭人的嫁,都是很有精彩的小品文字。最可注意的是这些人都写作悲剧的下场。还有那最重要的‘木石前盟'一件公案,高鹗居然忍心害理的教林黛玉病死,教宝玉出家,作一个大悲剧的结束,打破中国小说的团圆迷信。这一点悲剧的眼光,不能不令人佩服”[10]117。俞平伯也说:“幸而高氏假传圣旨,将宝黛分离,一个走了,一个死了,《红楼梦》到现在方才能保持一些悲剧的空气,不至于和那才子佳人的奇书,同流合污。这真是兰墅底大功绩,不可磨灭的功绩”[11]。但早期的俞平伯对续书的态度总体还是大加批判的,他反对顾颉刚的说法。顾颉刚在给俞平伯的信中曾说:“高氏续作之先,曾经对于本文用过一番功夫,因误会而弄错固是不免,但他决不敢自出主张,把曹雪芹意思变换。平伯对于这点,很反对我,说我是高鹗的辩护士。”[12]3俞平伯在《后四十回底批判》中具体列出了续书在情节上的毛病,并且认为“凡高作较有精彩之处是用原作中相仿佛的事情做蓝本的,反之,凡没有蓝本可临摹的,都没有精彩”[12]40,言辞之激烈实与张爱玲的“狗尾续貂”“附骨之疽”不相上下。然其晚年对续书的态度,却出现了惊人的转变。他反省尤深:“胡适、俞平伯是腰斩《红楼梦》的,有罪。程伟元、高鹗是保全《红楼梦》的,有功。”“千秋功罪,难于辞达。”[13]324林语堂在《平心论高鹗》一书中对续书持肯定态度,他认为“高本作者不但把八十回中的伏线搜罗无遗,而且还有出乎我们意料且又甚为合理的地方”[14]。

笔者以为,续书虽不能与原著神理相通,但大体还不是自出主意,随意更改。这可以对比1791年《红楼梦》刊行以后的第一部续书——《后红楼梦》得出。《后红楼梦》描写的是忠孝两全的贾家的大团圆故事。书中不仅改变了原书的悲剧气氛,对人物形象也作了大量变动。首先就是精明能干的林黛玉形象。黛玉不再是娇俏柔弱、惹人怜爱的形象,更多被作者塑造成如凤姐般能操持家务,语言泼辣,人人叹服的女中豪杰形象。书中的黛玉不仅干练,且有一位德才兼备、家财丰厚的哥哥——林良玉作支撑,因此在荣府的地位不可撼动,就连贾政也称赞黛玉:“巾帼英雄,女中豪杰,可敬可敬,我们祖宗有福,我总依着你,遂你的愿便了。”[15]358其次改动较大的是袭人形象,袭人被作为陷害黛玉、晴雯的凶手在书中大加批判,甚至宝玉也对袭人十分不满,如续书写宝玉与麝月的一段对话,“我和晴雯的情份儿你知道,在先袭人暗里头陷害他你也知道。而今袭人怎么样,他又怎么样,你叫我怎样的不伤呢?”[15]75鲁迅先生评《红楼梦》说:“和从前的小说叙好人完全是好,坏人完全是坏的,大不相同,所以其中所叙的人物,都是真的人物。总之自有《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都打破了”[16]350。而在《后红楼梦》中人物形象的塑造却是单一片面的。在内容上,《后红楼梦》情节生硬且与《红楼梦》多有雷同之处。为使黛玉与宝玉的结合更添合理性,《后红楼梦》杜撰出黛玉有一条颇通灵性的金鱼,鱼身有赤金的两行字,且与宝玉的通灵宝玉内容相似:“又是一个是娘胎里含出来的,一个是棺材里含出来的。这才叫做玉配金,金配玉。”[15]88《后红楼梦》多根据续书人的喜好擅自改动,相比高鹗的后四十回,即可见高鹗的用心与努力了。所以张爱玲的“狗尾续貂”“附骨之疽”实属过了些。

3.2 “是创作,不是自传”之说在《三祥红楼梦》中,张爱玲明确指出:“《红楼梦》是创作,不是自传性小说”[1]190。她认为宝玉是脂砚的化身,其个性又融入曹雪芹本人性格特点和经历。小说内容虽有写实部分,但偏于少数,绝大部分的故事内容还是出于作者虚构。

关于“自传说”与“创作说”的问题学术界争论已久。“自传说”在袁枚、江顺怡等人观点的基础上,“经过胡适的系统考证,早期俞平伯的及时补充,直至周汝昌的反复宣扬,该说逐步登峰造极,最后发展成了‘写实自传说',影响深远”[6]186。新红学普遍认为“宝玉是曹雪芹的化身”,“《红楼梦》实事居多,虚构为少”[11]。俞平伯就曾明确指出:“我们有一个最主要的观点,《红楼梦》是作者底自传。……既有实事作蓝本,所以《红楼梦》作者底惟一手段是写生。有人或者觉得这样说法,未免轻量作者底价值了。其实有大谬不然的”[12]94。周汝昌的《红楼梦新证》可谓将自传说发展到了无出其右的地步。书中的人物考、籍贯出身、地点问题、曹雪芹生卒考以及从有关曹雪芹的文物进行研究等等,都为自传说牢固了根基。“自传说”提出之时,受到了不少人的肯定,但之后也遭到许多非议。如鲁迅在《<出关>的“关”》一文中就批判胡适将曹雪芹与小说人物贾宝玉混为一谈。袁世硕说:“‘新红学家'掌握了有关曹雪芹的确实的文献资料,了解到了曹雪芹的家世和个人遭遇的一些情况,由之来解析《红楼梦》,这自然走上了正当的探究这部文学巨著的途径,但是,还未进行认真的考察、分析,就匆忙地做出了判断:《红楼梦》‘是曹雪芹的自叙传',书中的‘贾政即是曹頫',‘贾宝玉即是曹雪芹'(《红楼梦新证》)。这显然是将小说中的贾府和作者生长于其中的曹家,将小说人物贾宝玉和创作了这个小说人物的曹雪芹,中间画了个等号。”[17]

郭玉雯在《红楼梦学——从脂砚斋到张爱玲》中肯定了张爱玲的“创作说”,指出:“如果要说善用脂评,张爱玲比‘新红学'诸君还要透彻,而且不是利用脂评来验证曹家历史,而是考核作者如何修改与为何修改的问题。总而言之,她的主要目标就是证明《红楼梦》是创作而非自传,是小说而不是曹家族谱或历史。”[8]406其实张爱玲的“创作说”受“新红学”的影响很大,她一面宣言“创作说”,一面又“深受曹贾互证方法的误导”,“曹贾互证似乎已成为张爱玲的一种思维定势”[6]170。可见,“自传说”影响之大、影响之深。

笔者比较赞同胡适、顾颉刚和俞平伯的观点,即宝玉是曹雪芹的化身,《红楼梦》实事居多,虚构为少。这可以从三个方面考证,对于前两点前人做过大量阐释,笔者着重介绍第三点。首先,从书中可以找到原文做直证。其次,曹雪芹本人的家世与宝玉家境相仿。最后,从心理学角度分析,“任何作家在社会上都不是孤立的人,他的个性心理就是社会心理的一部分,而他的创造意识自不能不受到整个社会文化心态的制约”[18]56。当时文化专制对曹雪芹的自传写作有一定影响,使他不可能过于明显地撰写家族历史。“据故宫博物院《清代文字狱档》,乾隆朝文字狱最多,数倍于康熙、雍正两朝,多有用语不当,误犯时忌,未避庙讳狱名,或家藏明清之际人之书版者,也有因诗句被曲解引申解说定俨为讪谤忤逆之语的。”[19]207不论是文字狱的残酷还是前期家族衰落的悲痛,都使曹雪芹对政治问题应该是避之唯恐不及的,只能通过虚构人物隐晦地寄托自己的思想。正是这种欲言又止的回避性写法,才让曹雪芹发出:“满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味”[20]7的哀吟。

“自传说”还是“创作说”,尚无定论。但就其两者来说,它们对于研究作品的方法都值得后人学习借鉴,要求后世学人既要从历史的角度着手考证作品,又不能疏忽文学本身的特点。

- [1] 张爱玲.红楼梦魇[M].北京:北京十月文艺出版社,2009.

- [2]品启祥.《金锁记》与《红楼梦》[J].中国现代文学研究丛刊,1987(1):50-67.

- [3]陈毓罴,刘世德,邓绍基.红楼梦论从[M].上海:上海古籍出版社,1979.

- [4]陈维昭.红学通史[M].上海:上海古籍出版社,2005.

- [5]周汝昌.定是红楼梦里人——张爱玲与《红楼梦[M].北京:团结出版社,2005.

- [6]陶小红.张爱玲与《红楼梦》[M].北京:北京语言大学出版社,2014.

- [7]胡兰成.论张爱玲[J].上海《杂志》月刊,1944(13):19-32.

- [8]郭玉雯.红楼梦学——从脂砚斋到张爱玲[M].台湾:台北里仁书局,2004.

- [9]水晶.张爱玲未完[M].台湾:台北大地出版社,1996.

- [10]胡适.胡适红楼梦研究论述全编[M].上海:上海古籍出版社,1988.

- [11]俞平伯,顾颉刚.俞平伯和顾颉刚讨论《红楼梦》的通信[J].红楼梦学刊,1981(3):173-231.

- [12]俞平伯.俞平伯说红楼梦[M].上海:上海古籍出版社,1998.

- [13]王湜华.红学才子俞平伯[M].北京:北京大学出版社,2006.

- [14]王人恩.试论林语堂的《平心论高鹗》:下[J].社科纵横,2012(1):79-85.

- [15]白云外史散花居士.后红楼梦[M].北京:北京大学出版社,1988.

- [16]鲁迅.鲁迅全集:第8卷[M].北京:北京大学出版社,1957.

- [17]袁世硕.研究作家与解析作品——就《红楼梦》“自传说”问题谈[J].文史哲,1991(6):78-84.

- [18]陈伯海.唐诗学引论[M].上海:东方出版中心,1988.

- [19]袁行霈.中国文学史[M].北京:高等教育出版社,2005.

- [20]曹雪芹.红楼梦[M].北京:人民出版社,2008.